Une conversation franche avec le « Picasso de la violence », créateur controversé de « La Horde Sauvage » et de « Les Chiens de Paille ».

Dans une scène du film « The Wild Bunch / La Horde Sauvage« de Sam Peckinpah, la bande – un gang impitoyable de marginaux – est réunie autour d’un feu de camp après une journée bien remplie. Ils ont dévalisé une banque et tué la majeure partie d’une ville en s’échappant, pour découvrir que le bain de sang n’a pas été commis pour l’or qu’ils pensaient avoir volé, mais pour un sac de rondelles sans valeur. En faisant circuler une bouteille, ils parlent de ce qu’ils vont devenir. William Holden, le leader, dit à Ernest Borgnine : « Ça devait être ma dernière. J’allais me retirer après celui-là. » Borgnine répond : « Me retirer pour quoi ? » C’est le thème du film classique de Peckinpah : des hommes désespérés, au mode de vie usé, enfermés dans une lutte condamnée et brutale contre un nouvel ordre.

Il a été dit que Peckinpah partage ce sentiment de son propre anachronisme. Dustin Hoffman, star de « Straw Dogs / Les Chiens de Paille« , a dit de Peckinpah : « Je pense à Sam comme à un homme hors de son temps. C’est ironique qu’il soit vivant aujourd’hui, un pistolero à une époque où l’on vole vers la lune. » Et Peckinpah dit de lui-même : « J’ai grandi dans un ranch, mais ce monde a disparu. Je me sens sans racines. » Ce ranch se trouvait dans le comté rural de Madera, en Californie, au pied d’une montagne portant le nom de sa première famille de pionniers, et il y a chevauché, chassé et pêché partout. Son père était un juge qui dirigeait sa famille avec le même autoritarisme qu’il exerçait dans la salle d’audience. Parce que Sam résiste à cette discipline, il est envoyé dans une école militaire. Après avoir obtenu son diplôme, il s’est enrôlé dans les Marines, a fait son service en Chine et est rentré aux États-Unis pour s’inscrire à l’université. Il a quitté l’université de Californie du Sud avec une maîtrise en art dramatique et, à la fin des années 50, il a commencé sa carrière en tant que scénariste, puis réalisateur, de westerns pour la télévision. Au fil des ans, il a écrit des dizaines d’épisodes de « Gunsmoke » et a contribué à la création de deux séries télévisées de cow-boys : The Rifleman, dont il a démissionné lorsqu’elle est devenue « un programme pour enfants », et l’éphémère « The Westerner ».

Peckinpah fait ses débuts au cinéma en 1961, en tant que réalisateur de « The Deadly Companions », et enchaîne avec « Ride the High Country » et « Major Dundee ». Alors que sa carrière semblait progresser, il s’est rapidement forgé une réputation de tyran au caractère bien trempé, dont la présence était garantie par des querelles de plateau, des budgets hors de contrôle et des retards absurdes. (Sa vie privée a été tout aussi volatile ; il s’est marié à plusieurs reprises). En conséquence, Peckinpah a été effectivement blackboulé de l’industrie jusqu’à ce que – après trois ans d’exil – le producteur Phil Feldman prenne une chance et l’engage pour filmer « The Wild Bunch », le film qui a établi sa capacité en tant que réalisateur de première classe et a commencé à faire parler de l’excès de violence de Peckinpah au cinéma. La copie d’exploitation du film a subi plus de 3 500 coupes, soit le plus grand nombre de coupes d’un film en couleur de l’histoire. Il n’en reste pas moins l’un des films les plus sanglants jamais réalisés, et son succès a précipité un flot de violence à l’écran qui ne s’est pas encore calmé.

Après un film beaucoup moins gore, « The Ballad of Cable Hogue » – un échec critique et commercial – Peckinpah réalise « Straw Dogs », le film vers lequel, selon les critiques, il s’est dirigé tout au long de sa carrière, son chef-d’œuvre de violence. C’est l’histoire d’un jeune mathématicien américain, David Sumner (Dustin Hoffman), qui a accepté une bourse de recherche et vit en Cornouailles, en Angleterre, avec sa belle épouse anglaise. Tout au long du film, David subit le harcèlement de cinq jeunes hommes du village qu’il a engagés pour réparer son garage. Ils accueillent ses instructions de travail incertaines et ses tentatives pathétiques de gentillesse avec condescendance et par des farces sadiques, et se lèchent les babines sur sa femme, qui se moque de leur convoitise et finit par être la victime plutôt consentante d’un double viol. Les tourments personnels de David s’accumulent jusqu’à la scène finale de 30 minutes où, pour protéger un attardé mental local recherché par les mêmes hommes pour un crime sexuel présumé, il leur refuse l’entrée de sa maison et l’écran se remplit de sang lorsque David les abat tous.

Les implications plus sombres de « Straw Dogs » – et le niveau de violence du film – ont provoqué des cris contradictoires de la part des critiques. Dans The Atlantic, David Denby a qualifié le film de « détestable mais très excitant ». Pauline Kael, du New Yorker, est allée plus loin en le déclarant « une œuvre d’art fasciste ». Variety l’a dénoncé comme « une orgie de violence et de méchanceté sans précédent… un bain de sang qui défie toute description détaillée ». Mais le critique du Time, Jay Cocks, l’a salué comme « un brillant exploit cinématographique… le film est peut-être plus cynique que réaliste ». Mais si ce n’est pas la façon dont les choses sont, alors c’est une mesure de l’habileté de Peckinpah que, en donnant voix à son désespoir, il en vienne à rendre ce cauchemar semblable au nôtre.

Il n’y a jamais eu de consensus sur Peckinpah, même parmi ses amis – dont la plupart, à un moment ou à un autre, ont reçu un coup de poing dans la gueule, généralement sans avertissement. Sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, dit un survivant encore amical de son coup de poing du dimanche, « Sam est aussi imprévisible qu’un serpent ». Pour découvrir à quel point il est imprévisible, et pour savoir si toutes – ou une seule – des histoires à son sujet sont vraies, Playboy a envoyé son collaborateur William Murray, qui a passé beaucoup de temps avec Peckinpah, pour l’interviewer. Murray rapporte :

Sam est un grand escroc, ainsi qu’un peu cabotin, et il a appris à gérer la presse en donnant aux journalistes exactement ce qu’il pense qu’ils veulent entendre. Il résiste aux questions approfondies en s’enfuyant, vous obligeant à faire votre travail au pas de course. J’ai mené l’interview sur la plage de Malibu, dans le salon d’une maison louée, pendant une fête, dans divers bars, restaurants, caravanes et sur le terrain à San Antonio et El Paso – où il réalisait son nouveau film, « The Getaway », avec Steve McQueen et Ali MacGraw. (McQueen est également la vedette du film de Peckinpah sorti récemment, « Junior Bonner », l’histoire d’un cavalier de rodéo surdoué).

Le regarder travailler peut être instructif. Il est rarement au premier plan de ce qui se passe, mais vous savez, sans qu’on ait besoin de vous le dire, qui est aux commandes. Il y a quelque chose de formidable chez lui. Il est généralement vêtu d’un Levis, d’une chemise à col ouvert et d’un coupe-vent. C’est un homme maigre, bien bâti, avec les petits yeux noirs d’un tireur. Sa moustache gris fer, ses cheveux clairsemés et ses traits profondément marqués le font paraître plus âgé que ses 46 ans ; il a le visage d’un homme qui a mené beaucoup de guerres – et en a perdu quelques-unes. Quand il parle, même en donnant un ordre, il parle si doucement qu’il a tendance à attirer ses auditeurs vers lui. Parfois, ils le regrettent, car ce qu’il dit, ainsi que la manière dont il le dit, peut être intimidant. L’astuce consiste à ne pas flancher – comme je l’ai appris lorsque nous nous sommes assis pour commencer l’enregistrement.

PECKINPAH : Très bien, c’est parti. Je promets de faire mon petit numéro. Mais je ne vais pas parler de violence.

PLAYBOY : Alors autant ne pas commencer.

PECKINPAH : Ça me va.

PLAYBOY : Pourquoi tu ne veux pas parler de violence ?

PECKINPAH : Parce que c’est pour ça que tout le monde essaie de me coincer. Ils pensent que je l’ai inventée. Ils pensent que c’est tout ce qui me caractérise. Ils pensent que je prends mon pied quand les gens sur mes photos se font exploser la tête. J’en ai vraiment marre de tout ça.

PLAYBOY : Quand vous dites » ils « , vous voulez dire les critiques ?

PECKINPAH : Qui d’autre ? Vous avez une beauté chez Playboy, une vraie girouette. La critique que votre homme a écrite sur Straw Dogs était de la linguine littéraire. Je ne savais pas que Hefner engageait des groupies de la New York Review, des chats qui ne savent ni écrire ni regarder un film.

PLAYBOY : En fait, notre critique a plutôt apprécié le film. Mais de nombreux critiques ont trouvé que Straw Dogs était une œuvre d’art, et la plupart de vos autres films ont été bien accueillis. Peut-être que c’est juste que personne n’est tiède à propos de votre travail. On vous déteste ou on vous aime.

PECKINPAH : Dans les deux cas, ils se trompent presque toujours sur moi. Pour certains, Straw Dogs était une œuvre intègre mais pas d’une grande intelligence. Pour d’autres, c’était une œuvre d’une énorme subtilité et d’une intelligence substantielle mais qui échouait sur le plan moral. Bon sang, Straw Dogs est basé sur un livre intitulé « The Siege of Trencher’s Farm ». C’est un livre minable avec une seule bonne séquence d’action et d’aventure – le siège lui-même. Vous êtes engagé pour prendre ce mauvais livre et en faire un film. On vous donne un scénariste, David Goodman, et un acteur, Dustin Hoffman, et on vous dit de faire un film. On vous donne une histoire à faire et vous la faites du mieux que vous pouvez, c’est tout. Alors c’est quoi toute cette merde sur l’intégrité et sur le fait que le film n’est pas l’œuvre d’une grande intelligence ?

PLAYBOY : Pauline Kael vous a qualifié d’artiste passionné et sensuel en conflit avec lui-même, et elle a écrit dans sa critique de Straw Dogs que c’est le film vers lequel vous avez toujours travaillé. Mais ce n’est pas exactement un compliment : Elle est horrifiée par votre approbation apparente de la violence dans le film et elle prétend que vous avez consacré l’impératif territorial et que vous êtes en train de répandre la parole de Neandertal.

PECKINPAH : Plus, plus, j’adore ça !

PLAYBOY : Elle le qualifie également de « premier film américain qui est une œuvre d’art fasciste ».

PECKINPAH : Expliquez, s’il vous plaît.

PLAYBOY : Elle dit que le film met en scène le vieux fantasme masculin selon lequel les femmes ne respectent que les brutes et que le viol n’existe pas, que les femmes ne sont que des petites bêtes suppliant d’être soumises.

PECKINPAH : Amy, la fille jouée par Susan George dans le film, est une petite fille jeune, mal informée, garce et sexy, qui a beaucoup de qualités, mais qui n’a pas encore grandi. C’est son rôle. Ce n’était pas une tentative de faire une déclaration sur les femmes en général, pour l’amour de Dieu.

PLAYBOY : Mais qu’en est-il de la scène du viol ? Amy apprécie clairement l’expérience, n’est-ce pas ? Ne dites-vous pas, comme le sous-entend Kael, que c’est à cela que servent les femmes – à être utilisées et appréciées ?

PECKINPAH : Eh bien, Pauline, je crois que c’est une partie du problème. Mais je ne dénigre pas toutes les femmes dans cette scène. Amy apprécie l’expérience, oui. Au début. Est-ce que Kael ne connaît rien au sexe ? Dominer et être dominé ; le fantasme, aussi, d’être pris de force est certainement une façon de faire l’amour. Il n’y a pas de fin aux fantasmes de l’amour, et c’est l’un d’entre eux. Bien sûr, Amy aime ça. Du moins avec le premier hombre qui la prend. Le deuxième est un peu plus que ce qu’elle avait prévu, mais c’est l’un des prix à payer pour jouer à son petit jeu. Il y a toujours un prix à payer, docteur.

PLAYBOY : Kael vous compare à Norman Mailer et dit que vous êtes tous les deux dans le même sac machiste, mais que la différence est que Mailer s’en inquiète. Pour vous, elle pense que c’est l’alpha et l’oméga.

PECKINPAH : J’aime bien Kael ; c’est une petite fille fougueuse et j’aime bien boire avec elle – ce que j’ai fait à l’occasion – mais là, elle se met des noix dans le cul. Et s’ils m’avaient donné Guerre et Paix à faire au lieu de « The Siege of Trencher’s Farm » ? Je suis raisonnablement sûr que j’aurais fait un film différent.

PLAYBOY : Mais c’est vous qui avez choisi « The Siege of Trencher’s Farm », n’est-ce pas ?

PECKINPAH : Je n’ai rien choisi du tout. Je n’ai jamais choisi aucun de mes films. Sauf un, « The Ballad of Cable Hogue ». C’est le seul film que j’ai choisi de faire.

PLAYBOY : Dites-nous comment ça marche, alors. On vous propose beaucoup de projets…

PECKINPAH : Je cherche un travail. Je suis une pute. Je vais là où on me donne un coup de pied. Mais je suis une très bonne pute.

PLAYBOY : Quel que soit le matériel sur lequel on vous donne à travailler, vous en faites votre propre film. On ne peut certainement pas se tromper sur la touche Peckinpah.

PECKINPAH : La touche Peckinpah ! Bon sang ! Lis ce putain de livre. Vous mourrez étouffé par votre propre vomi.

PLAYBOY : Quand vous dites que vous êtes une pute, n’est-ce pas au mieux une demi-vérité ? Si vous n’étiez pas aussi bonne que vous l’êtes, personne ne ferait attention à vous ; il y a plein de putes dans le coin.

PECKINPAH : Une fois qu’on me donne quelque chose à faire, je prends le matériel et j’essaie d’en tirer quelque chose et, sans vouloir paraître trop pompeux, ce que j’y mets, c’est ce que je vois, ce que je ressens par rapport à la façon dont les choses sont ou vont. Mais j’essaie de raconter une histoire, avant tout, en fonction du matériel que l’on me donne, et il est très rare que l’on me donne un matériel décent.

PLAYBOY : Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce qui est devenu Straw Dogs ?

PECKINPAH : Ce qui m’a vraiment excité, c’est la quantité d’argent qu’on m’a donné pour le faire. On commence par l’argent et, une fois qu’on s’en est rendu compte, on essaie de comprendre ce qu’on est en train de faire. Dans ce cas, David Goodman et moi nous sommes assis et avons essayé de faire quelque chose de valable de ce livre pourri. Nous avons réussi. La seule chose que nous avons gardée, c’est le siège lui-même.

PLAYBOY : David Sumner, le personnage que joue Dustin Hoffman dans le film, est un intellectuel qui se fuit lui-même et refuse de prendre position sur quoi que ce soit. Vous le dépeignez comme une sorte de ver de terre. Lorsqu’il prend position, c’est de façon atrocement violente et vous laissez entendre qu’il devient un homme par ce recours à la violence. Et qu’il aime le chaos.

PECKINPAH : Totalement faux. Je ne sais pas quel film vous avez vu. Il y a un moment au milieu du siège où David vomit presque, il est si malade, et il dit, « Vas-y, appuie sur la gâchette. » Il en a marre, marre de lui-même, marre de la violence qu’il reconnaît en lui. Je ne peux pas croire qu’on puisse rater ça dans le film. Il vient d’utiliser un tisonnier pour tuer un homme qui vient d’essayer de le tuer. Il regarde ce qu’il a fait avec désespoir et une horreur absolue et il ne se soucie pas à ce moment-là de savoir s’il vit ou s’il meurt.

PLAYBOY : Que pensez-vous du dernier plan du film, lorsque Hoffman s’éloigne en voiture de la scène de ce carnage ? Un critique a vu une expression de plaisir sur son visage lorsqu’il dit à l’idiot qu’il ne sait plus comment rentrer chez lui.

PECKINPAH : Ce n’est pas du tout de l’amusement. Ni Dustin ni moi ne l’avons interprété de cette façon. La réplique a été écrite en conduisant vers le lieu de tournage le dernier jour du tournage. David Warner l’avait annoncé à la répétition en disant : « Je ne connais pas le chemin de la maison. » Je me suis tourné vers Dustin et lui ai dit : « Toi non plus, et c’est là tout l’intérêt du film. » « Oui », a-t-il répondu, « et je le dirai en souriant, car l’ironie est trop forte pour qu’il le dise franchement. » Dustin voulait le faire de cette façon et il avait raison.

David Sumner avait reconnu en lui l’énorme violence refoulée avec laquelle il avait vécu. Et une fois que c’est sorti, il n’y a pas eu de retour en arrière. Vous voyez, il a vraiment mis en place tout ça. Il aurait pu l’arrêter à n’importe quel moment. Il testait sa femme, il se testait lui-même. Il s’est mis dans une situation où il a été forcé de laisser sortir la violence en lui, comme le font beaucoup de soi-disant pacifistes et de personnes prétendument passives. Vous vous souvenez de ce gamin qui a tué 45 personnes du haut d’une tour sur un campus ? Il y avait l’étudiant d’honneur, le bon gars, le chef des scouts qui était gentil avec sa mère et les petits animaux. Qu’il ait aimé tirer sur tous ces gens n’est pas la question. La question est qu’il l’a fait. Il avait toute cette violence en lui et il est monté dans la tour pour la laisser sortir. On entend beaucoup parler de la violence dans Straw Dogs et dans certains de mes autres films, comme si cette violence contribuait à la violence de notre société. Le fait est que la violence en nous, en chacun de nous, doit être exprimée de manière constructive, sinon elle nous coulera.

Je crois beaucoup à la catharsis. Pensez-vous que les gens regardent le Super Bowl parce qu’ils pensent que le football est un sport magnifique ? C’est des conneries ! Ils commettent des violences par procuration. Écoutez, l’ancienne base de la catharsis était une purge des émotions par la pitié et la peur. Les gens avaient l’habitude d’aller voir les pièces d’Euripide et Sophocle et ces autres chats grecs. Les acteurs jouaient et le public entrait dans la pièce et la vivait en quelque sorte avec eux. Qu’y a-t-il de plus violent que les pièces de William Shakespeare ? Et que dire du grand opéra ? Qu’y a-t-il de plus sanglant qu’un grand opéra romantique ? Prenez une intrigue, n’importe laquelle : un frère tue son frère pour coucher avec sa femme, qui tue ensuite son père, et ainsi de suite. Vous voulez vous amuser un peu ? Lisez les contes de fées de Grimm. Quand vous faites remarquer ce genre de choses aux chats de New York, ils vous disent que c’était de l’art, ce qui est de la merde. Ces pièces, opéras et histoires étaient le divertissement populaire de leur époque.

PLAYBOY : Mais ils n’étaient pas aussi concernés que vous par les détails physiques de la violence. La violence dans vos tableaux est exécutée avec amour, de façon super réaliste et presque toujours en gros plan.

PECKINPAH : On ne peut pas rendre la violence réelle pour le public d’aujourd’hui sans lui mettre le nez dedans. Nous regardons nos guerres et voyons des hommes mourir, vraiment mourir, tous les jours à la télévision, mais cela ne semble pas réel. Nous ne croyons pas que ce sont de vraies personnes qui meurent sur cet écran. Nous avons été anesthésiés par les médias. Ce que je fais, c’est montrer aux gens ce que c’est vraiment – non pas en le montrant tel qu’il est, mais en l’accentuant, en le stylisant. La plupart des gens ne savent même pas à quoi ressemble un trou de balle dans un corps humain. Je veux qu’ils voient à quoi cela ressemble. La seule façon d’y parvenir est de ne pas les laisser gloser sur l’aspect de la chose, comme s’il s’agissait du journal de 19 heures de la DMZ. Quand les gens se plaignent de la façon dont je traite la violence, ce qu’ils disent vraiment, c’est : « S’il vous plaît, ne me montrez pas, je ne veux pas savoir, et allez me chercher une autre bière dans le frigo ».

PLAYBOY : Beaucoup de gens veulent mettre un terme à tout ce qui, sur les écrans de télévision ou de cinéma, pourrait contribuer à la violence publique de notre époque. Ont-ils tort ?

PECKINPAH : Je pense que c’est une erreur – et un danger – de refuser de reconnaître la nature animale de l’homme. C’est ce dont Robert Ardrey parle dans ses trois grands livres, African Genesis, The Territorial Imperative et The Social Contract. Ardrey est le seul prophète vivant aujourd’hui. Il y a quelques années, alors que je travaillais sur The Wild Bunch, un de mes amis m’a apporté African Genesis et m’a dit que je devais le lire parce qu’Ardrey écrivait sur ce que je traitais, que nous étions tous deux sur la même piste. Après avoir terminé Wild Bunch, j’ai lu Ardrey et je me suis dit : « Voilà quelqu’un qui connaît deux ou trois vilains secrets sur nous ». Straw Dogs est l’histoire d’un homme qui découvre quelques vilains secrets sur lui-même – sur son mariage, sur sa situation, sur le monde qui l’entoure. Certaines personnes n’aiment pas faire face à ce genre de choses, ça les démange. Vous voyez, David Sumner se fait enlever ses œillères. L’homme a dit qu’on ne pouvait pas rentrer chez soi, et David ne le peut pas non plus. Il peut continuer – nous le pouvons tous – mais il ne peut pas redevenir ce qu’il était. Je ne sais pas ce qui pourrait être plus clair.

PLAYBOY : Et sa femme, Amy ? Que découvre-t-elle sur elle-même ?

PECKINPAH : Eh bien, il y a deux sortes de femmes. Il y a les femmes et puis il y a les chattes. Une femme est un partenaire. Si tu peux aller jusqu’à un certain point par toi-même, une bonne femme le triplera. Mais Amy est le genre de fille – et nous en avons tous vu par millions – elles se marient, elles ont quelques qualités, mais elles sont si immatures, si ignorantes de la vie, de ce qui a de la valeur dans la vie, dans ce cas du mariage, qu’elles le détruisent. Amy est une chatte, sous le vernis d’être une femme. Peut-être qu’à cause de ce qui lui arrive, elle finira par devenir une femme.

PLAYBOY : Voulez-vous dire qu’Amy ne pouvait pas devenir une femme avant que David ne devienne un homme ?

PECKINPAH : Non, David a toujours été un homme. C’est juste qu’il ne voyait pas assez profondément en lui. Il ne savait pas qui il était et ce qu’il représentait. Nous nous demandons tous pourquoi nous devrions faire les choses, mais ce sont nos instincts purement animaux qui nous poussent à les faire tout le temps. David a découvert qu’il avait tous ces instincts et ça l’a rendu malade, malade jusqu’à la mort, et en même temps il avait assez de cran et de bon sens pour se lever et faire ce qu’il avait à faire.

PLAYBOY : Mais Amy était l’instrument de sa découverte de soi, n’est-ce pas ? Ne l’a-t-elle pas poussé et incité à « agir comme un homme » ?

PECKINPAH : Elle ne savait pas ce qu’elle voulait. Elle l’a poussé, comme vous dites, mais pas d’une manière constructive. Au début, elle a demandé le viol. Mais plus tard, elle pouvait à peine se résoudre à appuyer sur la gâchette pour lui sauver la vie. Je ne sais pas s’ils vont se remettre ensemble. En tout cas, ils devront se confronter l’un à l’autre sur un autre plan. Ce que j’espère, c’est qu’il continuera à avancer dans cette voiture à la fin, sans faire demi-tour. Il a manifestement épousé la mauvaise femme. Elle est essentiellement une chatte. Ce que je préfère, ce sont les mariages faits au paradis, et c’est le seul endroit où les mariages devraient être célébrés. Et en parlant de viol, j’aimerais faire remarquer à Mlle Kael et à ces autres soi-disant critiques que l’entrée par derrière ne signifie pas nécessairement la sodomie, comme ils l’ont dit dans leurs critiques. Dans l’image, Amy est prise par un type avec qui elle avait l’habitude de sortir, puis elle est prise par derrière par un autre type dont elle ne voulait pas du tout. Le double viol est un peu plus que ce qu’elle avait prévu. Bref, je suppose que Mlle Kael et ses amis ont des complexes anaux. Parfaitement justifié à notre époque.

PLAYBOY : Si Amy est une chatte, pourquoi David l’a-t-il épousée ?

PECKINPAH : Allez, c’est indigne de toi. La plupart d’entre nous épousent des fiottes à un moment ou à un autre. Une chatte intelligente et sans scrupules peut toujours utiliser son physique pour qu’un pauvre type l’épouse. Et dans le mariage, si souvent, surtout si l’homme est seul, il la vêtira des habits de ses propres besoins – et si elle est très jeune, elle lui fera la même chose. Ils ne regardent pas vraiment ce que l’autre est, mais ce qu’ils veulent qu’il soit. Tout à coup, l’illusion se dissipe, ils se voient vraiment et se disent : « Hé, c’est quoi tout ça ? » Maintenant que David peut aussi se voir, il peut commencer à construire sa vie. Quant à elle, elle ne changera probablement jamais.

PLAYBOY : Vous avez l’air d’un homme qui a beaucoup d’expérience avec les chattes.

PECKINPAH : Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. L’un des avantages d’être une célébrité est qu’un grand nombre de chattes attirantes qui n’étaient pas disponibles pour vous avant le deviennent soudainement. Les groupies et les baiseurs de stars abondent et vous n’êtes certainement pas obligé de les épouser, bien que beaucoup de pauvres idiots le fassent.

PLAYBOY : Comment expliquez-vous l’attraction mutuelle des stars et des groupies ?

PECKINPAH : C’est la même chose qui attire tous les hommes vers les femmes, et vice versa. Les hommes sont principalement attirés par la beauté physique, le magnétisme, ou peut-être simplement par la façon dont une femme se déplace et le type d’atmosphère dont elle s’entoure. Mais ce qui attire une femme vers un homme est totalement différent. Cela a beaucoup plus à voir avec l’état d’avancement de la vie d’un homme. Je ne parle pas d’argent, je parle de réussite. Je parle, vraiment, de territoire. Combien, où et en quelle sécurité. C’est le besoin humain le plus fondamental. Regardez le comportement de n’importe quel troupeau. Qui a les vaches ? Le plus grand, le plus fort des taureaux. Et chaque année il doit combattre tous les challengers jusqu’à ce que quelqu’un finisse par l’avoir. Mais tant qu’il règne, il n’en fait qu’à sa tête. C’est le processus d’évolution le plus basique et le plus fascinant qui soit.

PLAYBOY : Les éthologues pourraient être d’accord avec vous, mais il est peu probable que le mouvement de libération de la femme soit convaincu de ce que vous dites.

PECKINPAH : J’ignore la libération des femmes. Je suis pour la plupart de leurs idées, tant sur le plan social que sur le plan politique et économique, mais je ne vois pas pourquoi elles doivent se ridiculiser autant sur cette question. Ces gouines et ces fous avec leurs baskets et leurs sacs en toile de jute – essayez simplement de leur expliquer quelques faits de la vie. Comme le fait que j’ai un pénis qui s’enfonce dans une femme et qu’elle a un vagin pour me recevoir. L’acte masculin de base, par sa nature même, commence comme un acte d’agression physique, quelle que soit la quantité d’amour qu’il finit par exprimer, et celui de la femme commence comme un acte de passivité, de soumission. C’est un fait physique. Sauf pour une gouine. Non pas que je critique le lesbianisme. Je me considère comme l’un des plus grands hommes lesbiens du monde.

Je me fiche de ce qui se passe dans la tête des gens ; nous sommes physiquement construits d’une certaine manière et on nous a transmis un ensemble d’instincts pour aller avec la machine. Dites cela à n’importe lequel de ces monstres de la libération de la femme et ils jureront que vous êtes un porc mâle-chauvin. Ce qui peut arriver quand on nie ses instincts et ses pulsions de base, c’est le sujet de Straw Dogs. J’ai lu quelque part récemment qu’un chat avait du mal à se faire des femmes aujourd’hui parce que la moitié de celles qu’il prenait dans son lit commençait par faire des demandes géographiques. Ils établissent tout un plan de bataille sexuel avant de commencer. Elles veulent ceci, elles veulent cela. On attend de vous une satisfaction instantanée en vous livrant comme une sorte d’acrobate informatisé. C’est de la logistique, pas du sexe – et certainement pas de l’amour. En matière de sexe, lorsque vous ne le faites que pour vous-même ou pour l’autre personne, vous vous masturbez soit vous-même, soit elle. Toute bonne pute en sait plus sur le sexe que Betty Friedan.

PLAYBOY : Vous aimez vraiment les putes ?

PECKINPAH : De toutes les putes avec lesquelles j’ai été – américaines, chinoises, anglaises, mexicaines, n’importe quelle nationalité – je n’ai pas réussi à me retrouver dans une sorte de relation personnelle chaleureuse avec seulement 10 % d’entre elles. J’ai vécu avec de bonnes putes. Elles m’ont ramené chez elles ou je les ai ramenées chez elles. Nous avons été des êtres humains ensemble. Je n’ai jamais considéré ces femmes comme des objets à utiliser. J’ai mis une grande partie des relations que j’ai eues avec des putes dans l’histoire d’amour de Cable Hogue et de sa pute, Hildy. Ils avaient une relation plus vraie et plus tendre que celle de la plupart des maris et des femmes. Le fait qu’elle était une pute et qu’elle couchait avec des hommes pour l’argent ne changeait rien. La plupart des femmes mariées baisent pour l’argent qu’il y a dedans.

PLAYBOY : Indépendamment de votre relation avec les putes, le fait que vous vous entendiez si bien avec elles ne signifie-t-il pas un certain besoin de votre part de rester soit supérieur, soit émotionnellement non impliqué ?

PECKINPAH : C’est possible, mais je crois que cela signifie surtout que j’aime les femmes honnêtes, les femmes qui sont honnêtes avec elles-mêmes et avec les gens qu’elles aiment. Il n’est pas rare, d’une manière ou d’une autre, qu’elle se révèle être une prostituée.

PLAYBOY : Maintenant que j’y pense, la plupart des femmes dans vos films ont été des prostituées.

PECKINPAH : Vous trouvez quelque chose de bien, vous restez avec.

PLAYBOY : Comme la violence. Vous l’avez toujours affrontée, n’est-ce pas ?

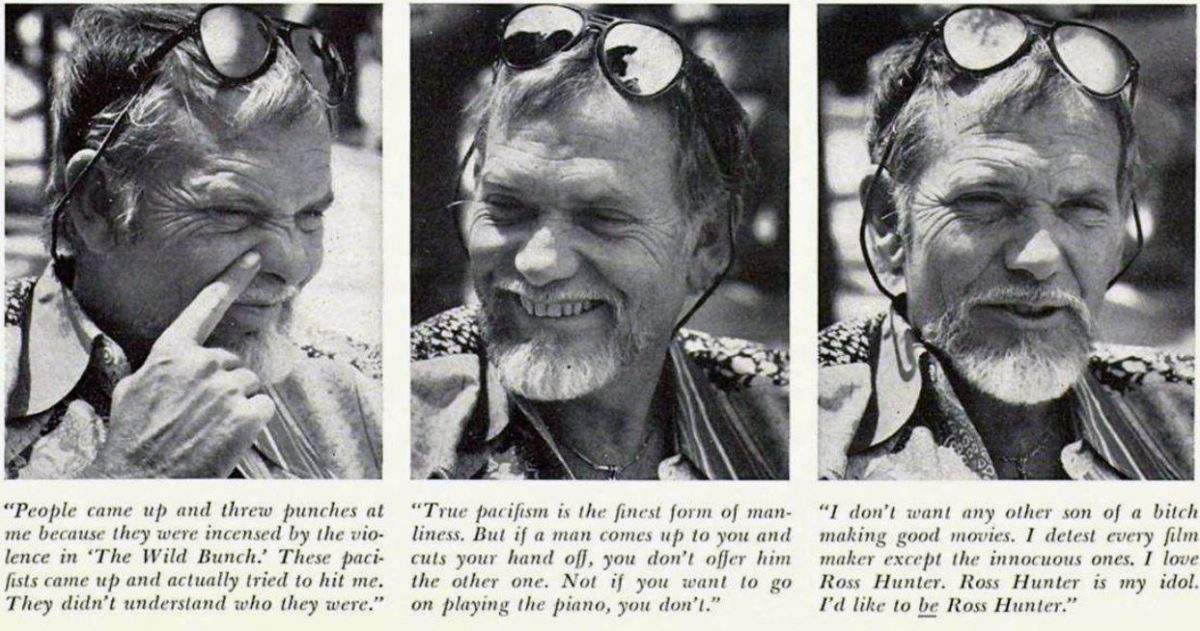

PECKINPAH : Un de mes grands thèmes. Mais si vous voulez savoir ce qu’est la violence dans ce pays, vous devriez parler aux gens dans nos prisons, comme je l’ai fait récemment avec The Getaway. Ces types vous réveilleront. Pour eux, c’est un mode de vie, une vie vécue selon certains codes. Il y a des choses que tu fais et d’autres que tu ne fais pas. Tout cela est intégré dans le tissu de leur vie, comme c’était le cas pour les chats dans The Wild Bunch. C’étaient des gens qui ne vivaient pas seulement par la violence, mais pour elle. Mais toute la face cachée de notre société a toujours été violente et l’est encore. C’est le reflet de la société elle-même. Des gens se sont approchés de moi et m’ont donné des coups de poing parce qu’ils étaient choqués par la violence dans The Wild Bunch. Ces pacifistes sont venus et ont essayé de me frapper. Ils ne comprenaient pas qui ils étaient. Dans la pièce Le Disciple du Diable de George Bernard Shaw, un prédicateur découvre sa véritable nature, qui est celle d’un homme d’action, d’un homme de violence, et l’homme d’action découvre qu’il est en réalité un prédicateur. Cela ne vous suggère rien ?

PLAYBOY : Que peut-être vous êtes un peu un prédicateur vous-même.

PECKINPAH : Tout à fait. C’est peut-être lié à mes origines.

PLAYBOY : Pensez-vous que les pacifistes sont malhonnêtes avec eux-mêmes ou déconnectés de la réalité ? Ou tout simplement pas virils ?

PECKINPAH : Bien sûr que non. Le vrai pacifisme est viril. En fait, c’est la plus belle forme de virilité. Mais si un homme s’approche de vous et vous coupe la main, vous ne lui offrez pas l’autre. Ni si vous voulez continuer à jouer du piano, vous ne le faites pas. Je ne dis pas que la violence est ce qui fait d’un homme un homme. Je dis que quand la violence arrive, on ne peut pas la fuir. Il faut reconnaître sa véritable nature, en soi comme chez les autres, et s’y opposer. Si vous fuyez, vous êtes mort, ou vous pourriez tout aussi bien l’être.

PLAYBOY : Quand vous dites que quelqu’un est un vrai homme, qu’entendez-vous par là ?

PECKINPAH : Qu’il n’a pas à prouver quoi que ce soit. Il est lui-même. Mon père le disait d’une autre façon. Quand le moment est venu, il avait l’habitude de dire, tu te lèves et tu es compté. Pour la bonne chose. Pour quelque chose qui compte. C’est le test ultime. Soit tu fais des compromis jusqu’à ce que ça te détruise, soit tu te lèves et tu dis « Va te faire foutre ». C’est incroyable le peu de gens qui font ça. Donc si je suis un fasciste parce que je crois que les hommes ne sont pas créés égaux, alors d’accord, je suis un fasciste. Mais je déteste ce terme et je déteste le type de raisonnement qui qualifie ce point de vue de fasciste. Je ne suis pas un anti-intellectuel, mais je suis contre les pseudo-intellectuels qui se roulent comme des chiens dans leur propre diarrhée verbale et appellent cela un but et une identité. Un intellectuel qui incarne son intellect en action, c’est un être humain complet. Mais s’asseoir et jouer les quaterbacks depuis les tribunes, c’est jouer avec soi-même.

PLAYBOY : David Sumner dans Straw Dogs est le premier intellectuel dont vous avez fait le héros d’un film.

PECKINPAH : Ce n’est pas un héros. C’est un poids lourd. Je suis fou des poids lourds.

PLAYBOY : C’est ce que vous ressentiez pour vos personnages dans The Wild Bunch ? On vous a cité comme ayant dit que vous détestiez Pike Bishop, le rôle de Bill Holden, et ses copains, qu’ils étaient dangereux et devaient partir ; mais la façon dont vous les traitez dans le film semble vous contredire. Il exprime du respect et même de l’amour pour eux et ce qu’ils représentent.

PECKINPAH : Bien sûr que je les aimais. J’aime les outsiders. Écoutez, à moins de vous conformer, de céder complètement, vous allez être seul dans ce monde. Mais en cédant, tu perds ton indépendance en tant qu’être humain. Alors j’aime les solitaires. Je ne suis rien si ce n’est un romantique et j’ai ce faible pour les perdants à grande échelle, ainsi qu’une sorte d’affection sournoise pour tous les inadaptés et les vagabonds dans le monde.

PLAYBOY : Vos losers et vos marginaux ne sont-ils pas des conformistes aux codes désuets ?

PECKINPAH : Des codes dépassés comme le courage, la loyauté, l’amitié, la grâce sous la pression, toutes ces vertus simples qui sont devenues des clichés, bien sûr. Ce sont des chats qui ont épuisé leur territoire et ils le savent, mais ils ne vont pas non plus plier, ils refusent d’être diminués par cela. Ils jouent leur va-tout jusqu’au bout.

PLAYBOY : Mais la dure vérité sur la frontière n’est-elle pas qu’elle n’avait pas de véritable code – autre que la survie du plus fort ?

PECKINPAH : Yep, mais je ne fais pas de documentaires. Les faits concernant le siège de Troie, le duel entre Hector et Achille et tout le reste sont beaucoup moins intéressants pour moi que ce qu’Homère en fait. Et les simples faits ont tendance à masquer la vérité, de toute façon. Comme je le dis toujours, je suis essentiellement un conteur d’histoires. Je ne suis même plus sûr de ce en quoi je crois. J’ai mis en scène une fois une pièce de Saroyan dans laquelle un des personnages demandait à un autre s’il était prêt à mourir pour ce en quoi il croyait. Le type répondait : « Non, je pourrais me tromper. » C’est là où j’en suis. Je ne vais pas me mettre entre mon public et l’histoire. Je déteste l’impression, dans une salle de cinéma, d’être plus conscient de ce que fait le réalisateur que de ce qu’il y a réellement sur l’écran.

PLAYBOY : Est-ce pour cela que vous aimez faire des westerns, parce que l’Ouest est presque la seule mythologie que nous ayons ?

PECKINPAH : Bien sûr que non. J’y suis venu naturellement. Mon plus ancien souvenir est celui d’avoir été attaché à une selle à l’âge de deux ans pour une promenade dans le haut pays. Nous étions toujours près des montagnes, nous y retournions toujours. Quand mon grand-père était mourant, ses derniers mots ont presque été pour les montagnes. Nous y passions l’été et certains hivers, j’y installais des pièges dans la neige. Nous aimions ce pays, tous autant que nous sommes. Mon grand-père, Denver Church, possédait un ranch de 4 100 acres dans les contreforts des Sierras, à environ 25 miles à l’est de Fresno, et toute la famille, les Peckinpahs et les Church, se promenait dans ce pays depuis qu’ils avaient quitté le Midwest au milieu du 19e siècle. Nous avons même une montagne qui porte notre nom.

PLAYBOY : Avez-vous utilisé votre famille comme personnages dans vos films ?

PECKINPAH : Non, ils sont devenus trop respectables. Ils se sont lancés dans l’immobilier, la politique, le droit. Ma mère, qui est encore très présente, croit absolument en deux choses : le teetotalisme et la science chrétienne. Mon père était juge. Il croyait en la Bible en tant que littérature, et en la loi. Il faisait autorité, et nous avons tous grandi en pensant qu’il ne pouvait jamais, jamais se tromper sur quoi que ce soit. La loi, la Bible et Robert Ingersoll étaient les sujets principaux de nos dîners. Quand j’étais encore enfant, papa m’a fait assister au procès, dans son tribunal, d’un garçon de 17 ans accusé de détournement de mineur. Il pensait que ce serait une bonne leçon pour moi. Ça l’a été, mais pas pour les raisons qu’il pensait. En plus d’être juge, mon père était probablement le pire éleveur de bétail du secteur. Il a fait faillite 13 fois. Et dans les montagnes, il faisait ses propres lois. Il croyait qu’on ne chassait pas sans manger ce qu’on tuait. Mais il prétendait que tous les animaux sur ses terres étaient à lui et qu’il pouvait en faire ce qu’il voulait. J’avais 20 ans avant de savoir qu’il y avait une saison de chasse ou un garde-chasse, et j’avais 30 ans avant de commencer à y prêter attention.

Les gens, les endroits dans cette région ! Tout a presque disparu maintenant. Fresno est comme un petit Los Angeles aujourd’hui, et le pays autour est haché par de nouvelles routes et des installations de villégiature et envahi par tous ces touristes et campeurs de merde. Mon frère Denny et moi étions dans la dernière ligne droite. Beaucoup de vieux de la vieille remontaient à l’époque où l’endroit était le domaine des chasseurs et des trappeurs, des Indiens, des chercheurs d’or – tous les vagabonds et les escrocs. Il ne reste plus que les noms pour vous le rappeler, et quels noms : des villes comme Coarsegold et Finegold, Shuteye Peak, Dead Man Mountain, Wild Horse Ridge, Slick Rock. Et les anciens avaient aussi leurs histoires à raconter. Denny et moi avons chevauché, pêché et chassé dans tout ce pays. Nous pensions que nous en ferions toujours partie. Ces dernières années, je n’ai même plus chassé, mais je pense reprendre cette activité.

PLAYBOY : Êtes-vous d’accord avec votre père pour dire que c’est mal de chasser si on ne mange pas ce qu’on tue ?

PECKINPAH : Oui, et il ne faut pas non plus tuer plus que ce que l’on peut manger. Un cerf a bon goût, mais c’est aussi un bel animal. Mais n’importe qui tuera, s’il a suffisamment faim – même ceux qui refusent de chasser pour des raisons morales. Un ventre qui gronde est un grand égalisateur de principes. Bien sûr, la plupart des hommes ne tuent que par principe, et il s’agit alors généralement de leurs semblables. Beau principe.

PLAYBOY : Pensez-vous qu’il soit possible, comme l’a dit un critique à votre sujet, que vous soyez vraiment un homme du 19ème siècle et que dans votre travail vous viviez par procuration l’époque à laquelle vous auriez préféré vivre ?

PECKINPAH : Quand vous faites un film, tout d’abord, la période importe moins que le sujet de l’œuvre. Vous devenez tous les personnages. J’ai été tous les personnages de mes films. Les acteurs font de même. Ils portent les rôles des autres pour les essayer, pour les tester et se tester eux-mêmes, parfois les uns contre les autres. Mais j’ai aimé cette période de la vie américaine. Et j’ai aimé la période où j’ai grandi, les années 30. C’était une Amérique différente. Nous n’avions pas épuisé le terrain.

PLAYBOY : Avec vos origines WASP et votre engagement pour le plein air, comment avez-vous fait le saut dans le show-business ?

PECKINPAH : Par hasard. Je venais de quitter le corps des Marines après la Seconde Guerre mondiale et je n’avais rien de très précis en tête. Denny avait fait du droit. La seule chose dont j’étais sûr, c’est que je ne voulais pas faire ça. Je suis retourné à l’école, à Fresno State, parce que je n’avais rien de mieux à faire. J’y ai rencontré ma première femme, Marie, qui voulait être actrice. L’État de Fresno avait un département de théâtre, petit mais actif, et j’ai suivi Marie un jour dans un cours de mise en scène. Ça m’a tout de suite excité. J’aimais particulièrement les pièces de Tennessee Williams, et mon grand projet à l’école était une version d’une heure de La Ménagerie de verre que j’ai adaptée et mise en scène. Je pense que Williams m’a appris plus que quiconque. C’est sans aucun doute le plus grand dramaturge américain. J’ai toujours été très ému par lui. J’ai également mis en scène Streetcar, ainsi que la plupart de ses pièces en un acte. C’est un artiste extraordinaire et je lui souhaite la meilleure des chances, toujours. Je pense que j’ai plus appris sur l’écriture en ayant à couper la Ménagerie que tout ce que j’ai fait depuis.

PLAYBOY : L’écriture est ce qui vous a ouvert des portes, n’est-ce pas ?

PECKINPAH : Oui, mais c’était l’enfer, parce que je déteste écrire. Je souffre des tortures des damnés. Je ne peux pas dormir et j’ai l’impression que je vais mourir d’une minute à l’autre. Finalement, je m’enferme quelque part, hors de portée d’un fusil, et je me mets à écrire d’un seul coup. J’ai toujours été entouré d’écrivains et j’avais des amis écrivains, mais je n’avais jamais réalisé à quel point cela impliquait une putain d’angoisse. Mais c’était un moyen de percer. J’ai fait mes preuves dans ce métier. J’étais un gofer, un machiniste. J’ai balayé les studios et j’ai regardé quelques bonnes personnes travailler. Puis j’ai commencé à écrire et enfin à vendre des scénarios pour la télévision. Et au bout d’un moment, j’ai décidé de m’essayer au cinéma. J’avais toujours deux ou trois projets en cours à la fois. J’y mettais tout, j’en vendais quelques-uns et puis ils disparaissaient.

J’ai écrit deux assez bons scénarios à l’époque, et ce qui leur est arrivé est typique. L’un, Villa Rides, a été produit avec Yul Brynner dans le rôle principal. C’était affreux. J’ai passé beaucoup de temps au Mexique et je connais l’histoire du pays. Brynner a dit que je ne comprenais pas le Mexique et que Villa Rides était le résultat des changements qu’ils avaient faits. C’est un faux. L’autre scénario est devenu One-Eyed Jacks, réalisé par et avec Brando. Je l’avais adapté d’un roman de Charles Neider intitulé The Authentic Death of Hendry Jones, basé sur l’histoire vraie de Billy the Kid. C’était l’ouvrage de référence sur le sujet, mais Marlon a tout gâché. C’est un sacré acteur, mais à l’époque, il devait finir en héros et ce n’est pas le but de l’histoire. Billy the Kid n’était pas un héros. C’était un pistolero, un vrai tueur.

Mais je ne veux pas taper sur les acteurs. Certains de mes meilleurs amis sont des acteurs. C’est Brian Keith, qui avait travaillé avec moi sur la série Westerner, qui m’a permis de percer dans la réalisation de films. Il avait été engagé pour jouer aux côtés de Maureen O’Hara dans Les compagnons mortels et il a persuadé le producteur du film, qui se trouvait être le frère de Mlle O’Hara, de me prendre. Ce n’était pas la meilleure affaire du monde : Je voulais faire un film et ce type voulait me bousculer. Le scénario devait être retravaillé, mais on me disait de retourner dans mon coin. Brian savait qu’on était dans le pétrin, alors on a essayé de donner un sens dramatique au film. Résultat : toutes ses scènes marchaient, alors que les siennes à elles étaient mortes. J’ai découvert les producteurs, c’est sûr.

PLAYBOY : Vous avez toujours eu des problèmes avec les producteurs. Y en a-t-il avec qui vous avez aimé travailler ?

PECKINPAH : Un, peut-être deux, et même là pas grand chose. Je ne travaille pas bien sous les ordres des gens. Je pense qu’il doit y avoir une seule personne qui fait un film et cette personne doit être le réalisateur. Les producteurs ne sont souvent que des administrateurs et ils sont trop intéressés par la défense de leurs propres prérogatives. J’ai du tempérament et je ne supporte pas la stupidité, alors je suis toujours en guerre avec ces chats. Je veux tout contrôler, du scénario à la salle de montage. Et si je n’obtiens pas ce que je veux des gens, je les mets dans le bus. Le problème avec les producteurs, c’est que vous ne pouvez pas leur faire ça. Tous les autres vont et viennent sur un film, mais le producteur et le réalisateur sont là du début à la fin. Le meilleur producteur est celui qui vous laisse faire votre propre film. Il n’y en a pas beaucoup.

PLAYBOY : Quels réalisateurs ont cette influence ?

PECKINPAH : Kurosawa l’a. Fellini. Bergman. Mais aucun Américain ne l’a. Certains, comme Kubrick et Nichols, pensent l’avoir, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas seulement une question de ce qui vous arrive pendant le tournage et le montage : c’est ce qu’on vous fait une fois que le film ne dépend plus de vous. Une fois, Huston a presque eu le contrôle total, mais il a tout gâché sur The Red Badge of Courage, lorsqu’il s’est retiré du montage du film. Je suis un de ses grands admirateurs. Tous les films de Huston ont essayé non seulement de raconter une histoire, mais aussi de faire une déclaration. Les films parfaits de ce genre sont Le Faucon maltais et Le Trésor de la Sierra Madre. J’aimerais pouvoir faire un film aussi bon. Comparé à John Huston, je suis encore en cinquième année, mais je suis en train de monter en grade.

PLAYBOY : On a entendu dire que Huston ne s’est pas épuisé sur Badge rouge, qu’il avait un autre engagement.

PECKINPAH : Eh bien, même s’il se présentait, je ne lui en voudrais pas du tout. Ce n’est pas un jeu. Il y a trop de choses en jeu. Et les bois sont pleins de tueurs, de toutes tailles, de toutes couleurs. Je ne savais pas tout ça quand je n’étais qu’un simple écrivain. Je ne supportais pas d’être aussi seul avec moi-même, et c’était un travail très, très dur ; mais l’écriture a un très gros avantage sur la mise en scène : Vous n’avez affaire qu’à vous-même : vous pouvez vous échapper dans vos fantasmes et être un roi. Le monde extérieur, en ce qui concerne le travail d’un écrivain, se limite à traiter avec un agent et peut-être quelques éditeurs, dont certains peuvent être des gens très bien. Mais un réalisateur doit faire face à un monde entier qui regorge de médiocrités, de chacals, de parasites et de tueurs tout court. L’attrition est terrible. Elle peut vous tuer. On dit qu’ils peuvent vous tuer mais pas vous manger. C’est absurde. Il m’est arrivé qu’ils me mangent alors que je marchais encore. Mon travail de base est de traiter avec le talent en termes d’histoire et de l’obtenir. J’aimerais que le reste soit aussi simple. Mais il y a toute la merde qui vient avant et après.

PLAYBOY : Maintenant que les grands studios ne contrôlent plus l’industrie, est-ce que vous et quelques autres grands réalisateurs n’avez pas beaucoup plus de liberté pour faire le genre de films que vous voulez faire ? N’est-ce pas là le but de ce qu’on appelle le Nouvel Hollywood ?

PECKINPAH : Je ne parle pas d’Hollywood, nouveau ou ancien. Ce dont je parle, c’est de l’argent, docteur. C’est de ça qu’il s’agit. Contrairement à un romancier, par exemple. Je m’occupe d’un produit qui coûte plusieurs millions de dollars. Quand on parle de millions, on a affaire aux gens les plus méchants. Bon sang, un affrontement dans le vieil Ouest n’est rien comparé aux querelles intestines qui se déroulent pour de l’argent. Pour réaliser mes films, surtout au début, j’ai toujours dû mentir, tricher et voler. C’était le seul moyen pour moi de faire face à tous les muscles qui se tenaient derrière le poids de l’argent. Et même là, je ne pouvais pas gagner. MGM voyait Ride the High Country comme un film rapide à petit budget qu’ils pouvaient jeter dans les deuxièmes parties des films d’été, et si j’avais essayé de leur parler du thème de base de ce film, qui était le salut et la solitude, ils m’auraient viré sur le champ. Malgré tout, ils détestaient ce que j’avais fait, et ils m’ont jeté avant que je n’aie pu terminer le découpage, le doublage et le scoring. Major Dundee, qui comportait un homme bien, Chuck Heston, et aurait pu être quelque chose, a été massacré par le studio et le producteur s’est avéré être une fouine dont le véritable talent était d’empoisonner les puits.

Marty Ransohoff m’a viré de The Cincinnati Kid après seulement quatre jours. Il a raconté aux professionnels que je vulgarisais le film en y injectant une scène de nu. Il s’agissait d’une scène dans une chambre d’hôtel entre Rip Torn et cette fille qui jouait une petite prostituée ennuyeuse. On a travaillé dessus et la scène est devenue de plus en plus triste. Il se trouve que la fille était nue sous son manteau. Ce n’était qu’un élément dans une scène beaucoup plus grande. Mais j’ai appris une chose sur Marty : Il avait une haine énorme du vrai talent.

Il a fallu près de quatre ans avant que je ne retravaille. Je me débrouillais avec du travail au noir, de l’argent emprunté et un script occasionnel. Je n’arrivais pas à joindre les gens au téléphone ou à passer les portes d’un studio. J’étais exclu. Ce n’est que lorsque Danny Melnick, qui avait vu High Country et l’avait aimé, m’a engagé pour adapter et réaliser Noon Wine de Katherine Anne Porter à la télévision que j’ai retrouvé du travail. Et quand la nouvelle de mon embauche s’est répandue, Melnick a reçu des appels de personnes qui non seulement n’avaient jamais travaillé avec moi, mais qui ne me connaissaient même pas. Ils ont tous essayé de le mettre en garde contre moi.

PLAYBOY : Pourquoi ?

PECKINPAH : Beaucoup de gens dans ce milieu sont surpayés et s’en sentent coupables. Pour eux, je suis une menace.

PLAYBOY : Ou peut-être que vous n’avez pas fait l’effort de vous faire des amis dans le milieu du cinéma. En tout cas, après Noon Wine, vous vous êtes vraiment établi. Cela n’a pas rendu les choses plus faciles ?

PECKINPAH : Pas vraiment. Mes deux films suivants, The Wild Bunch et Cable Hogue, ont été tournés, mais ils ont été pratiquement anéantis. Warner Bros. a coupé The Wild Bunch en morceaux et il faut aller en Europe pour voir le film dans une version qui ressemble à la mienne. Cable Hogue a été jeté en plusieurs exemplaires, malgré le fait que les gens avaient commencé à prêter un peu d’attention à mon travail et que The Wild Bunch avait rapporté beaucoup d’argent au studio. Avant de commencer à travailler sur Straw Dogs. J’avais cinq films en boîte, dont aucun n’était visible dans ce pays, ni sous la forme que je voulais. Ce que j’avais fait avait été massacré ou jeté. Le pire qui puisse arriver à un romancier est que son livre soit épuisé, mais il survit quelque part, dans les bibliothèques, au moins, sous sa forme originale. Il y a des gens partout, des dizaines de personnes. J’aimerais tuer, littéralement tuer. Vous savez, vous consacrez votre temps et vous payez vos cotisations et ces chats viennent et vous détruisent. Je ne vais plus travailler pour des gens qui font ça.

PLAYBOY : Alors, où allez-vous maintenant ?

PECKINPAH : Logistiquement ou spirituellement ?

PLAYBOY : Les deux.

PECKINPAH : Logistiquement, tout ce que je veux de mon travail maintenant, c’est la santé et le bonheur pour ma précieuse famille, comme le dit Williams dans La Ménagerie de verre. Cela signifie que je vais continuer à travailler. J’ai deux scénarios en cours pour le moment, mais ils ont tous deux besoin d’être retravaillés. Tous les scénarios ont besoin d’être travaillés.

PLAYBOY : Pourquoi avez-vous l’impression de devoir toujours réécrire ?

PECKINPAH : Peu importe la qualité d’un scénario, vous devez l’adapter aux besoins des acteurs.

PLAYBOY : Et vos propres besoins ? Tous vos scénarios, qu’ils soient originaux ou adaptés d’un livre, ont un style distinctif, un langage unique, qui les identifie comme étant les vôtres.

PECKINPAH : Encore la touche Peckinpah ? Eh bien, certaines personnes pensent que mes films sont assez épouvantables, y compris votre critique de cinéma, que j’aimerais voir couper un billet de banque et aller ramasser de la merde avec les poulets.

PLAYBOY : Nous lui donnerons le message. Vous semblez être assez vulnérable à ce que les gens pensent de vous.

PECKINPAH : Je pense que le rôle du critique est très important pour les films, et c’est pourquoi je suis tellement en colère quand les critiques ne repèrent pas les bons films et se laissent aller à des conneries, comme ils l’ont fait pour le film de Bogdanovich, The Last Picture Show, qui était d’un ennui mortel, et ignorent quelque chose comme Two-Lane Black-top, que je pensais être une œuvre d’art potentielle. The Last Picture Show était un film d’art et d’artisanat, un vrai casse-tête. Je devais dîner un soir avec Ben Johnson, qui était superbe dans le film, mais je savais que Peter serait là et que je devrais le frapper en plein dans la bouche, alors je n’y suis pas allé. J’ai vraiment détesté ce film.

PLAYBOY : Quels sont les films que vous avez aimés récemment ?

PECKINPAH : Les miens. Je fais des films merveilleux. Je pense que Junior Bonner, que j’ai tourné en 40 jours, est peut-être mon meilleur film. J’en suis vraiment ravi. Et je ne pense pas que McQueen ait jamais été meilleur, ce qui n’est pas peu dire. Le film raconte trois jours de la vie d’un cavalier de taureau, un solitaire sur le circuit du rodéo.

PLAYBOY : Y a-t-il d’autres films, en dehors du vôtre, dont vous aimeriez parler ?

PECKINPAH : Je n’en ai pas vu beaucoup. Mais j’ai adoré L’Inspecteur Harry, même s’il m’a consterné. Une épouvantable ordure dont Don Siegel a vraiment fait quelque chose. Brillamment réalisé. Je détestais ce qu’il disait, mais le jour où je l’ai vu, le public applaudissait.

PLAYBOY : Et Le Parrain ?

PECKINPAH : Je ne l’ai pas vu, mais je déteste aussi Coppola.

PLAYBOY : Pourquoi ?

PECKINPAH : Parce que j’ai entendu dire que le film était génial et que les seuls films que je veux aimer sont mes films. Je ne veux pas qu’un autre fils de pute fasse de bons films.

PLAYBOY : Donc vous détestez les bons réalisateurs comme les mauvais.

PECKINPAH : Je déteste tous les réalisateurs sauf les inoffensifs. J’adore Ross Hunter. Ross Hunter est mon idole. J’aimerais être Ross Hunter. Il sait où ça se passe, bébé. Mais vous m’avez demandé tout à l’heure où j’allais logiquement et spirituellement et je n’ai répondu qu’à la première partie de la question.

PLAYBOY : Alors ?

PECKINPAH : Spirituellement, j’ai besoin de me reposer et de me rafraîchir, et cela signifie généralement le Mexique. Cela fait longtemps que je travaille sans relâche et je suis fatigué.

PLAYBOY : Pourquoi retournez-vous toujours au Mexique ?

PECKINPAH : Le Mexique a toujours représenté quelque chose de spécial pour moi. Mon expérience mexicaine n’est jamais terminée. J’y suis allé pour la première fois juste après la guerre, parce que j’avais été en Chine avec les Marines et je voulais y retourner, mais je ne pouvais pas après la prise de pouvoir par les communistes. Le Mexique était l’endroit le plus proche où aller, et c’était une période de départ. Nous étions tous sur la route à cette époque, comme Kerouac l’a écrit. J’ai adoré le Mexique. Je suis restée trois mois lors de ce premier voyage et j’y suis retournée depuis. J’y ai d’abord emmené Marie. Ma deuxième femme était mexicaine. Et j’ai épousé ma femme actuelle, Joie, à Juárez, lorsque nous sommes arrivés à El Paso avec The Getaway. Tout ce qui a été important dans ma vie a été lié au Mexique d’une manière ou d’une autre. Le pays a un effet spécial sur moi.

PLAYBOY : Pouvez-vous le définir ?

PECKINPAH : Bien sûr que oui. Au Mexique, tout est évident : la couleur, la vie, la chaleur. Si un Mexicain vous aime bien, il vous touchera. C’est direct. C’est réel. Peu importe ce que c’est, ils ne le confondent pas avec autre chose. Ici, dans ce pays, tout le monde s’inquiète d’arrêter la guerre et de sauver les forêts et tout ça, mais ces mêmes croisés sortent le matin en oubliant d’embrasser leur femme et d’arroser les fleurs. Au Mexique, ils ne s’inquiètent pas tant de sauver la race humaine ou des magouilles qui nous empoisonnent. Au Mexique, ils n’oublient pas de s’embrasser et d’arroser les fleurs.

PLAYBOY : Vous ne croyez pas beaucoup, on dirait, aux solutions sociales ou politiques.

PECKINPAH : Aucun. Vous savez ce qu’il y a dans ce pays, docteur ? C’est de la publicité. C’est du lavage de cerveau. C’est des conneries. Il s’agit de bousculer les produits et les gens, sans faire de distinction entre les deux. Nous sommes de nouveau au Moyen-Âge. Regardez pour qui les gens votent – Nixon, Wallace – des singes tueurs tout droit sortis des cavernes, tous habillés en costume, parlant et marchant avec la mort dans les yeux. Et quelle est l’alternative à ces chats ? Humphrey et Muskie ? Deux types qui n’ont absolument aucune âme propre, aucun concept de leur position, de qui ils sont, aucune moralité fondamentale.

PLAYBOY : Et George McGovern ?

PECKINPAH : Je doute qu’il soit assez fort pour y couper. S’il s’avère qu’il l’est, ils feraient mieux de jeter un bouclier métallique autour du pauvre bâtard et de l’y maintenir. Le coup de fusil qui a retenti à Dallas en 1963 était un bruit très gros et très laid. Vous savez, je n’aurais jamais filmé une partie de The Getaway à Dallas. On devait y aller pour tourner des séquences sur le chemin de fer. Je conduisais et je me suis arrêté à un stop, j’ai levé les yeux et il y avait une plaque sur un bâtiment et j’ai réalisé que j’étais à ce croisement. J’ai dit : « Fichons le camp d’ici. On ne va pas tourner une partie de mon film dans cette ville. » Tu veux aller faire du shopping chez Neiman Marcus ? Bien. Super magasin, le plus grand du monde. Mais rester à Dallas pour y mettre une partie de vous-même en jeu ? Non. Bref, pour en revenir à la politique, je crois que je suis d’accord avec ce que mon frère a dit il y a quelque temps. Le temps viendra, disait-il, où l’on considérera Harry Truman comme le meilleur président que ce pays ait jamais eu. Même Eisenhower était meilleur que ces types. Au moins, il savait qui il était. Il n’était pas mort et la société n’était pas morte.

PLAYBOY : Qu’en est-il de ceux qui se battent pour changer les choses ? L’Amérique semble être pleine de bonnes causes ces jours-ci et de bonnes personnes qui s’engagent activement pour elles. Ne pensez-vous pas qu’il y a des raisons d’être optimiste, d’espérer ?

PECKINPAH : Non. L’ennui les tuera. Le pays n’a pas de capacité d’attention. Nous sommes orientés vers la télévision maintenant. Nous ferions mieux de tous nous réveiller au fait que Big Brother est là. Et maintenant, avec la télévision par câble et les cassettes vidéo qui arrivent, personne n’aura jamais à se lever de son cul, même pour aller au coin de la rue pour voir un film. C’est affreux. L’une des choses les plus agréables quand on va au cinéma ou au théâtre, c’est l’acte lui-même – le fait de sortir, d’acheter les billets, de partager l’expérience avec beaucoup d’autres personnes. Quatre-vingt pour cent des gens qui regardent la télévision la regardent en groupe de trois ou moins, et l’un de ces trois est à moitié défoncé. La plupart des gens rentrent le soir après le travail, prennent quelques coups avant le dîner et s’installent dans leur salon de la mort. La façon dont notre société évolue, docteur, a été très soigneusement pensée. Ce n’est pas accidentel. Nous sommes tous programmés, et je le regrette amèrement.

PLAYBOY : Que pouvons-nous faire à ce sujet ?

PECKINPAH : Nous devons arroser les fleurs – et baiser beaucoup.

PLAYBOY : Tu penses que l’amour est la solution ?

PECKINPAH : Tu es fou ou quoi ? Tout ce que je sais de l’amour, c’est : c’est qu’il ne faut pas jouer avec.

PLAYBOY : Au moins, vous gagnez de l’argent en ce moment. Qu’est-ce que tu fais avec tout ça ?

PECKINPAH : J’ai quatre enfants et une grosse charge à porter. Je ne possède pas grand-chose et je ne veux pas le faire. J’ai encore un terrain en bord de mer que j’ai acheté il y a des années à Malibu et un petit ranch de bétail près d’Ely, dans le Nevada, mais j’essaie de m’en débarrasser. Je vends tout ce que je peux. Je veux me débarrasser de ce truc de confort de créature.

PLAYBOY : Qu’est-ce qui ne va pas avec certains des agréments les plus agréables que le succès peut vous apporter ? Pourquoi ne pas vivre un peu ?

PECKINPAH : Je vis beaucoup. J’aime la bonne boisson, la bonne nourriture, les vêtements confortables et les femmes de luxe. Mais si je me laisse entraîner dans cette société de consommation, je ne peux pas faire les photos que je veux. Je suis un putain de nomade. Je vis dans des valises et ma maison est là où je fais une photo.

PLAYBOY : Si l’argent signifie si peu pour vous et que vous ne vous souciez pas des possessions, alors qu’attendez-vous vraiment de votre carrière ? Est-ce juste un voyage de l’ego ?

PECKINPAH : Va te faire foutre, mon pote. OK, l’égo a beaucoup à voir avec ça, bien sûr. Mais ce n’est pas le but du jeu, et tu le sais.

PLAYBOY : Si c’est un jeu, alors de quoi parle le jeu ?

PECKINPAH : Je vais te le dire comme ça. J’ai fait du chemin et j’ai payé un prix. Cela m’a coûté beaucoup – peut-être ma santé mentale et au moins deux mariages – et je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la peine. Parfois, j’ai envie de dire « au diable » et de laisser tomber, mais je ne peux pas faire ça. Je m’accroche ou je sais que je ne suis rien. Puis je regarde autour de moi et je remarque que je ne suis pas tout à fait seul. Il reste peut-être 17 d’entre nous dans le monde. Et nous formons une famille. Cette famille est composée de chats qui veulent faire leur numéro et s’éclater. C’est la seule famille qui existe. Mon père a tout dit un jour. Il m’a donné la superbe réplique de Steve Judd dans Ride the High Country : « Tout ce que je veux, c’est entrer chez moi, justifié. »

Magazine Playboy, août 1972

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.