Rue89 rapporte que Paul Krugman et Richard Layard ont lancé une pétition contre la politique d’austérité où ils décrivent la « nature de la crise » ainsi : « Lorsque la bulle du crédit immobilier, de part et d’autre de l’Atlantique, a éclaté, de nombreux acteurs du secteur privé ont réduit leurs dépenses pour tenter de rembourser leurs dettes. D’un point de vue individuel, il s’agissait certes, de leur part, d’une réponse rationnelle.

Mais, à l’image du comportement similaire des débiteurs dans les années 1930, cette réponse s’est avérée collectivement destructrice. Pour une raison simple : les dépenses d’une personne, ce sont les revenus d’une autre. » Ces explications me laissent songeur parce qu’elles masquent une vérité d’évidence : tout crédit appelle mécaniquement une baisse future des dépenses parce que les acteurs doivent rembourser leurs dettes non en tant que « réponse rationnelle » à un événement quelconque, ni en dépit d’un mimétisme « collectivement destructeur », mais parce qu’ils y sont contraints par des échéances. L’argent étant ce qu’il est, les sommes consacrées aux remboursements sont nécessairement soustraites à l’achat de la production disponible, ce qui promet aux producteurs une baisse de la consommation qui justifiera une baisse de la production, puis des licenciements. Les revenus ne peuvent donc que diminuer mais, les échéances n’ayant pas le bon goût d’attendre qu’ils remontent, les dettes prennent un poids relatif de plus en plus important, jusqu’au moment où arrivent les premiers défauts de paiement. C’est alors que la bulle éclate et déclenche une réaction en chaîne : fin de la confiance, faillites, chômage, baisse des revenus, dette rédhibitoire.

Pour qu’il en aille autrement, il faudrait que les revenus augmentent, mais l’on sait ce qu’il en est : depuis trente ans, donc bien avant l’euro, la politique a consisté à réduire les salaires et juguler l’inflation. De plus, les États ont été sommés de tailler à la hache dans leurs dépenses, de réduire l’impôt sur les sociétés et de laisser faire l’évasion fiscale. Enfin, cerise sur le gâteau, les emplois se sont expatriés en terres « low cost » avec pour effet de diminuer le travail et les revenus. Bref, tout a été fait pour réduire ces revenus indispensables au remboursement des dettes, mais, dans le même temps, l’on a recouru massivement aux dettes pour pallier la baisse des revenus. À moins d’un miracle, l’on ne voit pas comment cette crise pouvait être évitée.

Pour nos économistes pétitionnaires, « la réponse appropriée » serait celle-ci : « Alors que le secteur privé est engagé dans un effort collectif pour dépenser moins, les politiques publiques devraient, à l’inverse, agir comme une force stabilisatrice, en essayant de soutenir la demande. » Mais dans ce système cyclonique où toute la monnaie se fait aspirer au sommet, et où les États doivent emprunter comme de vulgaires ménages, ce serait cautère sur une jambe de bois ! Dans nos pays saturés d’infrastructures, ils ne feraient que s’endetter davantage pour des investissements au rendement nul, et leur relance keynésienne finirait sa course sur les comptes des grosses boîtes du CAC40, déjà gorgées de liquidités. Non, s’il existe une « force stabilisatrice » de ce capitalisme débridé, elle ne peut lui venir que de l’extérieur, c’est-à-dire d’un système anti-capitaliste qui ferait circuler la monnaie selon d’autres principes que la loi du profit. Ce système existe déjà mais il est moribond : c’est le secteur public qui se finance sur l’impôt et nourrit des fonctionnaires qui ne rapportent aucun profit. Pour lui redonner sa vigueur d’antan, il faut seulement se résoudre à forcer la main des capitalistes qui se soustraient à leurs devoirs fiscaux, et pour ce faire il n’y a qu’un moyen : menacer les récalcitrants de nationalisation. Le rôle de l’Etat n’est pas de jouer les entrepreneurs mais de faire rentrer les impôts pour les redistribuer. C’est pourquoi la nationalisation devrait être une procédure de dernière extrémité, suspendue comme une épée de Damoclès sur la tête des mauvais payeurs.

De manière générale, l’on devrait penser l’impôt comme le prix de la liberté économique vis-à-vis de la collectivité, comme le moyen de faire circuler la monnaie dans toute la société en fonction des priorités de l’intérêt général, et comme une dette envers l’État des producteurs qui vivent de la consommation des autres. Il devrait être calculé en fonction des risques encourus par la société, et non pas sur la base des bénéfices qui les récompensent après coup, car il est particulièrement injuste de s’enrichir en commercialisant à bas prix des produits de mauvaise qualité, dangereux pour la santé ou l’environnement, ou dont la production génère de la souffrance au travail. Les activités qui, au lieu d’être source de risques, contribuent au contraire à les réduire, devraient bénéficier d’un impôt négatif. Ce serait le cas pour les services à la personne, la santé, l’éducation, la justice, la culture et, de manière générale, pour toutes activités réparatrices ou conservatrices. Cet impôt négatif existe déjà dans le fait que l’État finance de nombreuses institutions qui servent l’intérêt général, mais dont l’organisation échappe à l’initiative privée. Les subventions aux agriculteurs, versées en fonction de leur production, sont aussi un impôt négatif : l’idée n’est donc pas neuve, seulement mal exploitée. Les personnes et entreprises pouvant bénéficier de l’impôt négatif devraient aussi déclarer leurs revenus ou chiffre d’affaires, et il leur serait versé au prorata de ceux-ci, de sorte que les flemmards ne toucheraient rien. Ses bénéficiaires auraient un revenu complémentaire, ils pourraient réduire le prix de leurs prestations, et l’on éviterait le piège du fonctionnaire réputé improductif tout en préservant la liberté d’entreprise et la nécessité du travail.

Cette idée a besoin d’un vaste cadre pour se justifier, un cadre où l’on trouverait de nombreux principes déjà connus et défendus pas certains, mais surtout un principe nouveau et inattendu qui consiste à dissocier la main qui nourrit de celle qui emploie : c’est la seule solution pour que personne ne se fasse broyer entre les deux. Chez les capitalistes comme dans la défunte URSS, court le préjugé selon lequel celui qui distribue des salaires dispose en échange du droit absolu de décider de leur utilisation. En régime capitaliste, c’est le marché du travail, pour les communistes c’est le fonctionnariat généralisé : dans les deux cas, c’est de l’esclavage légalisé et plus ou moins prononcé, parce que le salaire conditionne tout le reste. Aux débuts de l’industrialisation, il était marginal, mais plus personne n’y échappe aujourd’hui, même s’il ne se présente pas toujours comme tel. Disons que tout un chacun a besoin, quoiqu’il fasse ou ne fasse pas, d’un revenu, et que celui qui n’en reçoit aucun est en état de mort sociale. Il ne faut pas craindre de le dire haut et fort : le pouvoir d’attribuer ou refuser un revenu est la transposition de celui de vie ou de mort dont les nobles disposaient jadis.

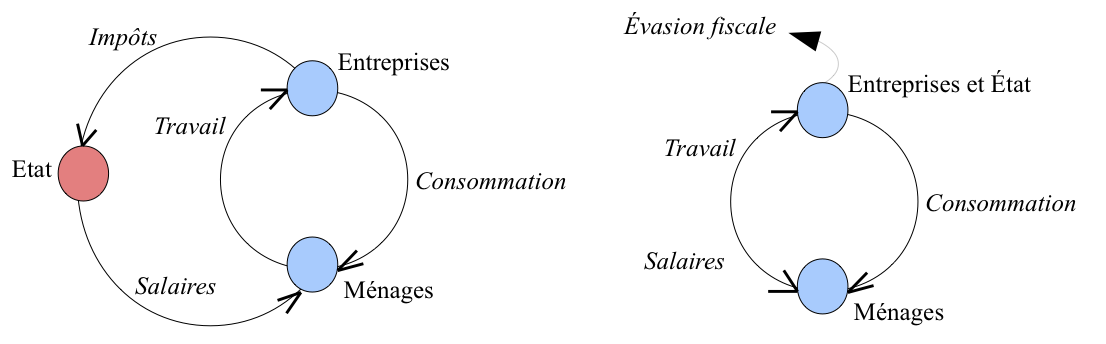

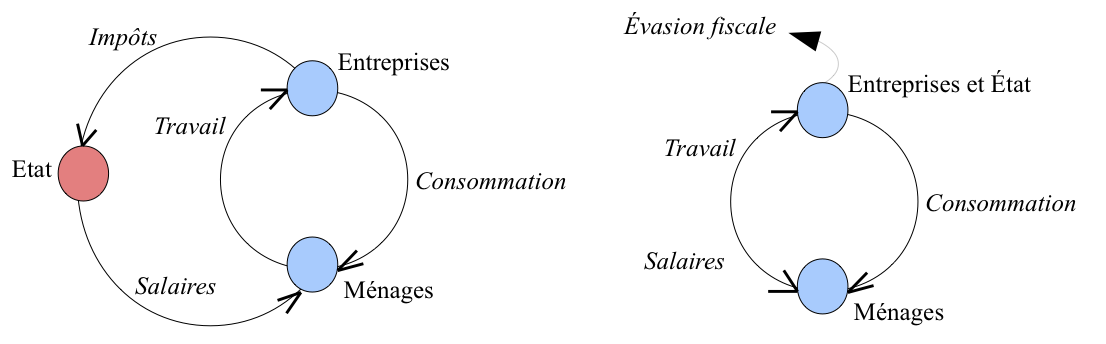

Dissocier les salaires de leur utilisation, c’est dissocier deux pouvoirs, donc les mettre en concurrence et constituer chacun en contre-pouvoir de l’autre. Ce n’est pas du tout irréaliste : le capitalisme y recourt déjà dans le cadre du crédit qui se schématise ainsi : je te donne de l’argent, tu en fais ce que tu veux, je te demande seulement de me le rendre. Ci-dessous, le schéma de gauche montre qu’un État doté de sa souveraineté monétaire est en position de créditeur universel : il finance le travail de la société civile, mais n’impose ni sa définition ni son prix. Il faut cependant que la monnaie ainsi mise en circulation lui revienne, sinon elle s’accumule dans le système, perd sa valeur et ne peut plus servir à régler les échanges. (Le schéma de droite montre la situation actuelle.)

Le schéma de gauche montre clairement que la circulation monétaire est le catalyseur de l’activité économique nationale, (quel que soit son statut privé/public), et celui de droite que le triplet travail-salaires-consommation est subordonné aux intérêts de la classe dominante. Mais à quoi lui servent ses profits ? Pour le savoir, il suffit de suivre un exemple : le groupe Carrefour, né en 1959 à Annecy, deuxième de son secteur derrière Walmart, s’est disséminé comme du chiendent dans tous les pays du monde. De manière générale, les profits des capitalistes ne peuvent leur servir qu’à reproduire leur modèle : utiliser l’argent autrement, c’est le jeter par les fenêtres. En d’autres termes : toute dépense doit leur revenir de façon à maintenir leur pouvoir, c’est-à-dire leur modèle. Prédateurs et accapareurs, ce sont les héritiers en ligne directe du mâle dominant qui propage ses gènes.

Mais, à l’image du comportement similaire des débiteurs dans les années 1930, cette réponse s’est avérée collectivement destructrice. Pour une raison simple : les dépenses d’une personne, ce sont les revenus d’une autre. » Ces explications me laissent songeur parce qu’elles masquent une vérité d’évidence : tout crédit appelle mécaniquement une baisse future des dépenses parce que les acteurs doivent rembourser leurs dettes non en tant que « réponse rationnelle » à un événement quelconque, ni en dépit d’un mimétisme « collectivement destructeur », mais parce qu’ils y sont contraints par des échéances. L’argent étant ce qu’il est, les sommes consacrées aux remboursements sont nécessairement soustraites à l’achat de la production disponible, ce qui promet aux producteurs une baisse de la consommation qui justifiera une baisse de la production, puis des licenciements. Les revenus ne peuvent donc que diminuer mais, les échéances n’ayant pas le bon goût d’attendre qu’ils remontent, les dettes prennent un poids relatif de plus en plus important, jusqu’au moment où arrivent les premiers défauts de paiement. C’est alors que la bulle éclate et déclenche une réaction en chaîne : fin de la confiance, faillites, chômage, baisse des revenus, dette rédhibitoire.

Pour qu’il en aille autrement, il faudrait que les revenus augmentent, mais l’on sait ce qu’il en est : depuis trente ans, donc bien avant l’euro, la politique a consisté à réduire les salaires et juguler l’inflation. De plus, les États ont été sommés de tailler à la hache dans leurs dépenses, de réduire l’impôt sur les sociétés et de laisser faire l’évasion fiscale. Enfin, cerise sur le gâteau, les emplois se sont expatriés en terres « low cost » avec pour effet de diminuer le travail et les revenus. Bref, tout a été fait pour réduire ces revenus indispensables au remboursement des dettes, mais, dans le même temps, l’on a recouru massivement aux dettes pour pallier la baisse des revenus. À moins d’un miracle, l’on ne voit pas comment cette crise pouvait être évitée.

Pour nos économistes pétitionnaires, « la réponse appropriée » serait celle-ci : « Alors que le secteur privé est engagé dans un effort collectif pour dépenser moins, les politiques publiques devraient, à l’inverse, agir comme une force stabilisatrice, en essayant de soutenir la demande. » Mais dans ce système cyclonique où toute la monnaie se fait aspirer au sommet, et où les États doivent emprunter comme de vulgaires ménages, ce serait cautère sur une jambe de bois ! Dans nos pays saturés d’infrastructures, ils ne feraient que s’endetter davantage pour des investissements au rendement nul, et leur relance keynésienne finirait sa course sur les comptes des grosses boîtes du CAC40, déjà gorgées de liquidités. Non, s’il existe une « force stabilisatrice » de ce capitalisme débridé, elle ne peut lui venir que de l’extérieur, c’est-à-dire d’un système anti-capitaliste qui ferait circuler la monnaie selon d’autres principes que la loi du profit. Ce système existe déjà mais il est moribond : c’est le secteur public qui se finance sur l’impôt et nourrit des fonctionnaires qui ne rapportent aucun profit. Pour lui redonner sa vigueur d’antan, il faut seulement se résoudre à forcer la main des capitalistes qui se soustraient à leurs devoirs fiscaux, et pour ce faire il n’y a qu’un moyen : menacer les récalcitrants de nationalisation. Le rôle de l’Etat n’est pas de jouer les entrepreneurs mais de faire rentrer les impôts pour les redistribuer. C’est pourquoi la nationalisation devrait être une procédure de dernière extrémité, suspendue comme une épée de Damoclès sur la tête des mauvais payeurs.

De manière générale, l’on devrait penser l’impôt comme le prix de la liberté économique vis-à-vis de la collectivité, comme le moyen de faire circuler la monnaie dans toute la société en fonction des priorités de l’intérêt général, et comme une dette envers l’État des producteurs qui vivent de la consommation des autres. Il devrait être calculé en fonction des risques encourus par la société, et non pas sur la base des bénéfices qui les récompensent après coup, car il est particulièrement injuste de s’enrichir en commercialisant à bas prix des produits de mauvaise qualité, dangereux pour la santé ou l’environnement, ou dont la production génère de la souffrance au travail. Les activités qui, au lieu d’être source de risques, contribuent au contraire à les réduire, devraient bénéficier d’un impôt négatif. Ce serait le cas pour les services à la personne, la santé, l’éducation, la justice, la culture et, de manière générale, pour toutes activités réparatrices ou conservatrices. Cet impôt négatif existe déjà dans le fait que l’État finance de nombreuses institutions qui servent l’intérêt général, mais dont l’organisation échappe à l’initiative privée. Les subventions aux agriculteurs, versées en fonction de leur production, sont aussi un impôt négatif : l’idée n’est donc pas neuve, seulement mal exploitée. Les personnes et entreprises pouvant bénéficier de l’impôt négatif devraient aussi déclarer leurs revenus ou chiffre d’affaires, et il leur serait versé au prorata de ceux-ci, de sorte que les flemmards ne toucheraient rien. Ses bénéficiaires auraient un revenu complémentaire, ils pourraient réduire le prix de leurs prestations, et l’on éviterait le piège du fonctionnaire réputé improductif tout en préservant la liberté d’entreprise et la nécessité du travail.

Cette idée a besoin d’un vaste cadre pour se justifier, un cadre où l’on trouverait de nombreux principes déjà connus et défendus pas certains, mais surtout un principe nouveau et inattendu qui consiste à dissocier la main qui nourrit de celle qui emploie : c’est la seule solution pour que personne ne se fasse broyer entre les deux. Chez les capitalistes comme dans la défunte URSS, court le préjugé selon lequel celui qui distribue des salaires dispose en échange du droit absolu de décider de leur utilisation. En régime capitaliste, c’est le marché du travail, pour les communistes c’est le fonctionnariat généralisé : dans les deux cas, c’est de l’esclavage légalisé et plus ou moins prononcé, parce que le salaire conditionne tout le reste. Aux débuts de l’industrialisation, il était marginal, mais plus personne n’y échappe aujourd’hui, même s’il ne se présente pas toujours comme tel. Disons que tout un chacun a besoin, quoiqu’il fasse ou ne fasse pas, d’un revenu, et que celui qui n’en reçoit aucun est en état de mort sociale. Il ne faut pas craindre de le dire haut et fort : le pouvoir d’attribuer ou refuser un revenu est la transposition de celui de vie ou de mort dont les nobles disposaient jadis.

Dissocier les salaires de leur utilisation, c’est dissocier deux pouvoirs, donc les mettre en concurrence et constituer chacun en contre-pouvoir de l’autre. Ce n’est pas du tout irréaliste : le capitalisme y recourt déjà dans le cadre du crédit qui se schématise ainsi : je te donne de l’argent, tu en fais ce que tu veux, je te demande seulement de me le rendre. Ci-dessous, le schéma de gauche montre qu’un État doté de sa souveraineté monétaire est en position de créditeur universel : il finance le travail de la société civile, mais n’impose ni sa définition ni son prix. Il faut cependant que la monnaie ainsi mise en circulation lui revienne, sinon elle s’accumule dans le système, perd sa valeur et ne peut plus servir à régler les échanges. (Le schéma de droite montre la situation actuelle.)

Le schéma de gauche montre clairement que la circulation monétaire est le catalyseur de l’activité économique nationale, (quel que soit son statut privé/public), et celui de droite que le triplet travail-salaires-consommation est subordonné aux intérêts de la classe dominante. Mais à quoi lui servent ses profits ? Pour le savoir, il suffit de suivre un exemple : le groupe Carrefour, né en 1959 à Annecy, deuxième de son secteur derrière Walmart, s’est disséminé comme du chiendent dans tous les pays du monde. De manière générale, les profits des capitalistes ne peuvent leur servir qu’à reproduire leur modèle : utiliser l’argent autrement, c’est le jeter par les fenêtres. En d’autres termes : toute dépense doit leur revenir de façon à maintenir leur pouvoir, c’est-à-dire leur modèle. Prédateurs et accapareurs, ce sont les héritiers en ligne directe du mâle dominant qui propage ses gènes.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.