Avant la publication des relations des témoins oculaires du siège de la Bastille, les légendes les plus fantastiques avaient circulé dans Paris sur ce prodigieux événement. On disait, et tout le monde répétait que Bernard-René Jordan de Launay, gouverneur de la prison, avait, en leur promettant des armes et des munitions, attiré dans la cour du gouvernement trois à quatre cents hommes, et qu’ensuite il avait fait relever les ponts-levis de l’avancée et fusiller les malheureux qui avaient ajouté foi à sa parole. Cette trahison odieuse, pouvait-on lire encore, avait rendu furieux ceux qui étaient restés au dehors ; ils avaient attaqué avec une ardeur sans égale cette redoutable forteresse et après un court combat ils s’en étaient emparés d’assaut.

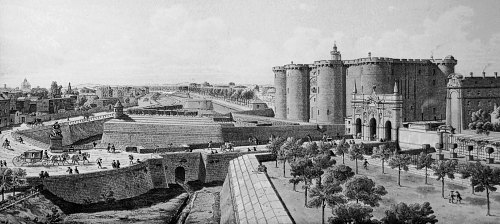

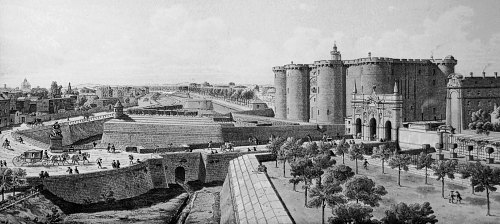

Prise de la Bastille

Ces bruits populaires se retrouvent dans toutes les correspondances écrites aussitôt après les événements, aussi bien dans les dépêches des ambassadeurs et autres agents diplomatiques que dans les lettres des députés, des journalistes et des particuliers. Cela s’explique aisément. La foule qui se pressait aux abords de la Bastille et dans les cours extérieures ne pouvait pas bien voir ce qui se passait aux points d’attaque où, en raison du défaut d’espace, se trouvaient seulement quelques combattants. De même le bruit de la fusillade et l’éloignement l’empêchaient de comprendre ce que du haut des tours criaient les assiégés. Elle adopta la version qui répondait le mieux à ses passions surexcitées et elle la répandit dans toute la ville qui l’accepta.

En 1821, François-René de Chateaubriand écrit dans ses Mémoires d’outre-tombe (publiés en 1848) au sujet du 14 juillet 1789 : « Prise de la Bastille. J’assistai, comme spectateur, à cet assaut contre quelques Invalides et un timide gouverneur. Si l’on eût tenu les portes fermées, jamais le peuple ne fût entré dans la forteresse. Je vis tirer deux ou trois coups de canon, non par les Invalides, mais par des Gardes-Françaises, déjà montés sur les tours. De Launay, arraché de sa cachette, après avoir subi mille outrages, est assommé sur les marches de l’Hôtel de Ville ; le prévôt des marchands, Flesselles, a la tête cassée d’un coup de pistolet : c’est ce spectacle que les béats sans cœur trouvaient si beau.

« Au milieu de ces meurtres, on se livrait à des orgies, comme dans les troubles de Rome, sous Othon et Vitellius. On promenait dans des fiacres les vainqueurs de la Bastille, ivrognes heureux, déclarés conquérants au cabaret ; des prostituées et des sans-culottes commençaient à régner, et leur faisaient escorte. Les passants se découvraient, avec le respect de la peur, devant ces héros, dont quelques-uns moururent de fatigue au milieu de leur triomphe. Les clefs de la bastille se multiplièrent ; on en envoya à tous les niais d’importance, dans les quatre parties du monde. Que de fois j’ai manqué ma fortune ! Si, moi, spectateur, je me fusse inscrit sur le registre des vainqueurs, j’aurais une pension aujourd’hui. »

Chateaubriand poursuit : « Les experts accoururent à l’autopsie de la Bastille. Des cafés provisoires s’établirent sous des tentes ; on s’y pressait, comme à la foire Saint-Germain ou à Longchamp ; de nombreuses voitures déniaient ou s’arrêtaient an pied des tours, dont on précipitait les pierres parmi des tourbillons de poussière. Des femmes, élégamment parées, des jeunes gens à la mode, placés sur différents degrés des décombres gothiques, se mêlaient aux ouvriers demi-nus, qui démolissaient les murs, aux acclamations de la foule. A ce rendez-vous, se rencontraient les orateurs les plus fameux, les gens de lettres les plus connus, les peintres les plus célèbres, les acteurs et les actrices les plus renommés, les danseuses les plus en vogue, les étrangers les plus illustres, les seigneurs de la cour et les ambassadeurs de l’Europe : la vieille France était venue là pour finir ; la nouvelle, pour commencer. »

Il existe un grand nombre de relations de la prise de la Bastille, écrites par des vainqueurs ou du moins par des narrateurs qui ont prétendu avoir pris une part glorieuse et active à cette journée. Les Archives nationales nous fournissent le récit d’un des vaincus, qui nous fait voir, lui, les scènes de l’intérieur de la prison pendant que la colère du peuple grondait à ses portes. Officier du régiment suisse de Salis-Samade, l’auteur, Louis de Flue, commandait à la date du 14 juillet 1789 la portion valide de la garnison assiégée. Sa narration est empreinte de véracité, et, beaucoup plus étendue qu’un compte rendu dans la Bastille dévoilée par les soldats Invalides, elle se trouve d’accord avec ce dernier récit pour le petit nombre de faits rapportés dans celui-ci. La faiblesse de M. de Launay, gouverneur de la Bastille, y est peinte avec vivacité, et le tableau des alternatives de frayeur et d’espoir des Suisses prisonniers, promenés dans Paris, est au plus haut point dramatique.

Le témoignage de l’officier suisse est consigné dans une lettre écrite en allemand à deux de ses frères, qui en reçurent chacun un exemplaire, dont l’un fut expédié d’Yvetot le 2 septembre 1789. Son récit, rédigé avant la publication du mémoire des Invalides, est une relation absolument indépendante, écrite pour sa famille et que son auteur ne destinait donc pas à la publicité. Les faits étaient encore assez récents – à peine six semaines s’étaient écoulées depuis l’événement – pour que le rédacteur en eût conservé un souvenir exact et précis, et il avait pris la part la plus active à l’action qu’il narrait : son témoignage a donc une importance considérable.

Pour bien juger cette relation, il convient d’avoir à l’esprit que le lieutenant Louis de Flue, qui était un officier de mérite dans toute la force de l’âge – il était né le 10 mars 1752 dans le canton d’Unterwald en Suisse –, ne connaissait que le devoir militaire, dont il était comme l’esclave. Fils d’un ancien capitaine au service de France dans ce même régiment de Salis-Samade, il appartenait à une famille de soldats ; cinq de ses frères l’avaient précédé sous les drapeaux de Louis XV. C’est ce qui explique le jugement si sévère que cet officier porte sur le malheureux gouverneur de Launay : « Le gouverneur de ce château, le comte de Launay, était un homme sans grandes connaissances militaires, sans expérience et de peu de cœur. Dès le commencement des troubles, il s’adressa aux généraux qui commandaient l’armée et il leur demanda de renforcer la garnison, qui ne consistait alors qu’en quatre-vingts Invalides. Il fut éconduit parce qu’on ne croyait pas que la révolte deviendrait si violente et parce qu’on ne supposait pas qu’il pût venir à l’idée de personne de s’emparer de la Bastille. Il renouvela sa demande. Enfin pour le tranquilliser, je fus désigné avec 30 hommes et j’y fus envoyé le 7 juillet.

Bernard-René Jordan de Launay,

gouverneur de la Bastille

gouverneur de la Bastille

« Dès le premier jour après mon arrivée j’appris à connaître cet homme ; par tous les préparatifs qu’il faisait pour la défense de son poste et qui ne rimaient à rien, et par son inquiétude continuelle et son irrésolution, je vis clairement qu nous serions bien mal commandés, si nous étions attaqués. Il était tellement frappé de terreur que la nuit il prenait pour des ennemis les ombres des arbres et des autres objets environnants ; et pour cela nous devions être sur pieds toute la nuit. Les Messieurs de l’état-major, le lieutenant du Roi et le major de la place, et moi-même, nous lui faisions très souvent des représentations, d’une part pour le tranquilliser sur la faiblesse de la garnison, dont il se plaignait sans cesse, et d’autre part pour l’engager à ne pas se préoccuper de détails insignifiants et à ne pas négliger les choses les plus importantes. Il nous écoutait ; il paraissait nous approuver et ensuite il agissait tout autrement ; puis un instant après il changeait d’avis ; en un mot, dans tous ses faits et gestes il faisait preuve de la plus grande irrésolution. Quoiqu’il fût convenu avec son état-major et avec les officiers de la garnison de défendre aussi longtemps que possible les bâtiments extérieurs, s’ils étaient attaqués, le 12 juillet au soir, il nous commanda de rentrer dans l’intérieur du château et d’abandonner les bâtiments extérieurs où jusqu’alors toute la garnison s’était tenue et où l’on pouvait faire une grande résistance. Nous dûmes obéir. Nous fûmes dès lors derrière des murs de 80 pieds de haut et de 15 de large, en qui nous avions plus de confiance que dans les talents du gouverneur. »

On voit que de Flue ne comprend pas les défaillances de ce pauvre de Launay. Pour lui, soldat de carrière et étranger, les assiégeants ne sont que des ennemis. Feinde ; c’est le mot qu’il emploie constamment pour les désigner ; tandis que le gouverneur voyait sans doute en eux des concitoyens, dont il lui répugnait de verser le sang, même pour défendre la forteresse, dont la garde lui était confiée. Louis de Flue n’a pas plus de sympathies pour les Invalides ; il les regarde comme de mauvais soldats qu’il a fallu haranguer longuement pour les décider à se défendre ; en outre ils l’accusèrent vivement d’être l’auteur principal de la résistance faite par la Bastille et leurs récriminations intéressées faillirent lui coûter la vie dans la soirée du 14 juillet et dans la matinée du 15 ; il ne dut son salut qu’à un sieur Ricard, officier de la compagnie de l’Arquebuse. Cependant il ne charge pas ces malheureux sous-officiers ; il en parle sans haine et sans rancune, dans sa lettre à ses frères comme dans ses relations françaises. Cette générosité est une garantie de plus de son impartialité et de sa véracité.

On lit, au commencement de la sixième livraison de la Bastille dévoilée, que le rédacteur avait appris que Louis de Flue avait envoyé au Mercure de France, sans doute en même temps que la note rectificative parue dans le numéro du 14 novembre 1789, une relation de la défense de la Bastille, mais avec prière de ne la publier qu’autant que les circonstances deviendraient plus favorables : « Je sais que l’officier suisse, M. Louis de Flue, qui commandait à la Bastille le détachement de Salis-Samade, a envoyé au rédacteur de ce même ouvrage périodique une relation de ce qui s’est passé sous ses yeux dans l’intérieur de cette forteresse, le 14 juillet dernier ; mais qu’il a désiré qu’on en suspendît la publication jusqu’à ce que le calme fût rétabli, dans les esprits et jusqu’à ce qu’on fût plus disposé à écouter le langage de la raison. » (Bastille dévoilée, sixième livraison, page 7).

Ce changement dans les dispositions de l’opinion publique en faveur des défenseurs de l’autorité royale, que Louis de Flue paraît avoir espéré, ne se produisit pas, et loyalement le rédacteur en chef du Mercure de France n’inséra pas cette relation. Elle resta, inédite, jusqu’à ce que Taschereau en trouvât un exemplaire aux Archives nationales et le publiât en 1834 dans la Revue rétrospective :

Avant l’assaut de la Bastille

« Le 12 juillet, vers le soir, on apprit dans la Bastille qu’on se disposait à attaquer le magasin des poudres de l’Arsenal. M. du Pujet, lieutenant de Roi de la Bastille, étant en même temps commandant de l’Arsenal, ne voulant point abandonner les poudres qui s’y trouvaient, et jugeant que la garnison de l’Arsenal consistant en une compagnie d’Invalides n’était pas assez forte pour le défendre, engagea M. de Launay à prendre les poudres dans l’intérieur de la Bastille ; il y consentit. En conséquence mon détachement fut employé toute la nuit du 12 au 13 à transporter ces poudres du magasin dans la Bastille. On les plaça dans la cour du puits, assez mal couvertes. M. le gouverneur ordonna la même nuit que la garnison eût à se retirer dans l’intérieur du château, ne voulant pas, au cas qu’il fût attaqué, défendre l’extérieur de la place, malgré la convention et les dispositions qu’il avait faites auparavant avec son état-major et les officiers de la garnison. Pour le détourner de ce projet, on fit en même temps observer à M. de Launay qu’il n’avait point de vivres dans la place, car mon détachement n’avait du pain que pour deux jours et de la viande pour un. Les Invalides n’avaient aucune espèce de provisions. Il fit entrer deux sacs de farine. En fait de munitions de guerre, il avait fait faire environ trois mille cartouches et quelques centaines de gargousses.

« Voyant pendant la journée du 13, du haut des tours de la Bastille, les différents incendies qui se commettaient à l’entour de la ville, nous craignîmes que pareille chose n’arrivât autour de la place, ce qui aurait mis en danger les poudres qui se trouvaient alors dans la Bastille. C’est pourquoi je m’occupai à trouver un endroit où elles fussent plus en sûreté. Après avoir trouvé un souterrain ou cachot, je le fis voir à M. de Launay et à M. du Pujet qui le trouvèrent convenable. Mon détachement s’occupa la matinée du 14 à enfermer ces poudres. M. du Pujet donna aux soldats deux louis de gratification.

« On apprit dans la même matinée, que le voisinage de la Bastille ainsi que la bourgeoisie étaient alarmés de voir les canons braqués sur la ville , tandis qu’on devait savoir qu’il y avait dans ce moment une garde bourgeoise qui veillait à la sûreté publique ; que cette garde ne pouvait pas faire le service avec confiance, se voyant menacée par les canons du fort. Sur ce bruit, le gouverneur ordonna qu’on dépointât les canons et qu’on les retirât. Il fit même boucher les embrasures avec des planches et du bois. Vers midi, vint un détachement de bourgeois armés. Il s’arrêta dans la première cour et demanda à parler au gouverneur, qui reçut quelques-uns d’eux dans le gouvernement. Je ne sais quel fut le sujet de leur conférence, ayant été pendant ce temps dans l’intérieur de la place. Une demi-heure après, M. de Launay entra dans la Bastille même avec un homme, qu’on me dit être un monsieur qui avait déjà été plusieurs fois à la Bastille, ayant une permission pour voir des prisonniers. M’étant joint à eux, j’appris par leur conversation que ce bourgeois demandait, au nom de la ville, qu’on descendît les canons des tours ; qu’en cas qu’on vînt attaquer la place on ne fît pas de résistance, qu’on ne devait point faire la guerre à la nation, qu’il était inutile de verser le sang de citoyens, et qu’après avoir tué beaucoup de monde on serait toujours obligé de se rendre.

« Il demandait encore qu’on laissât entrer une garde bourgeoise pour défendre le fort conjointement avec la garnison. Le gouverneur lui répondit qu’il ne pouvait rendre la place à qui que ce fût, que sa tête en répondait, et qu’il la défendrait si longtemps qu’il le pourrait ; que cependant, pour tranquilliser la bourgeoisie, il avait déjà fait dépointer et retirer les canons, qu’il pouvait en assurer ses commettants, et qu’il lui donnait sa parole d’honneur que son intention était de n’insulter qui que ce fût, pourvu qu’on ne cherchât point à s’emparer de la place, et qu’on ne vînt point attaquer ni les ponts ni les portes. Il le conduisit au haut des tours pour prendre connaissance de la situation des canons afin qu’il pût rendre un compte plus exact de ses intentions. Apres qu’il fût descendu, le gouverneur nous dit qu’il croyait que la chose était arrangée, et qu’il espérait n’être point attaqué ; cependant le député partit assez mécontent. J’appris depuis que ce monsieur était M. de Corny, procureur du Roi à la ville.

La reddition sans résistance de la prison de la Bastille

« Vers trois heures de l’après-midi, une troupe de bourgeois armés, mêlés de quelques Gardes-Françaises, vint attaquer du côté de l’Arsenal. Ils entrèrent sans difficulté par la cour de l’arme dans la première cour, n’ayant laissé pour garder la porte qu’un Invalide. Le gouverneur n’avait pas même voulu qu’il fût armé. On monta sur le pont qui fermait la cour du gouvernement , et qui était levé. On coupa les balanciers auxquels les chaînes sont attachées, et le pont tomba. Cette opération pouvait se faire d’autant plus aisément que le gouverneur avait ordonné de ne point tirer sur les assiégeants avant de les avoir sommés de se retirer, ce qui ne pouvait se faire vu l’éloignement. Cependant les assiégeants tirèrent les premiers sur ceux qui étaient au haut des tours, ce qu’avaient déjà fait la veille différentes troupes qui passaient dans le voisinage.

« Après avoir abattu le pont, on perça facilement la porte à coups de haches, et la foule vint dans la cour du gouvernement et sur le pont de pierre qui conduit le long des cuisines au corps de la place, et l’on se disposait à agir de la même manière à cette porte, comme ils avaient fait à la première. On leur demanda ce qu’ils désiraient, et ce fut un cri général qu’on baissât les ponts. On leur répondit que cela ne se pouvait pas, et qu’ils eussent à se retirer, sinon qu’on les chargerait. On redoubla les cris bas les ponts ! bas les ponts ! alors on ordonna à une trentaine d’Invalides qui étaient postés dans les créneaux, aux deux côtés de la porte, de faire feu. Le gouverneur était monté avec trente hommes sur les tours. Les assiégeants tirèrent de leur côté sur les créneaux et sur ceux qui étaient sur les plate-formes. Les assiégeants se retirèrent dans les cuisines qui sont à la droite du pont, et dans la cour du gouvernement, derrière le mur du chemin des rondes, et continuèrent de là à faire feu par les créneaux de ce mur, et par les croisées des cuisines. On revint une seconde fois à la charge, et on les fit retirer de même. Moi, avec mon détachement et une dizaine d’Invalides, j’étais posté dans la cour de la Bastille, en face de la porte. J’avais derrière moi trois pièces de canon de deux livres de balles, qui devaient être servies par douze de mes soldats pour défendre l’entrée de la place, au cas que les portes fussent forcées.

Prison de la Bastille au XVIIIe siècle

« Pour rendre plus difficile le projet que les assiégeants paraissaient vouloir exécuter, je fis, après la seconde attaque, percer deux trous dans le pont qui était levé, dans lesquels mon intention était de placer deux de ces canons ; mais ne pouvant pas approcher d’assez près, à cause de la bascule du pont-levis, je les fis remplacer par deux fusils de rempart qui furent chargés à mitraille ; mais on n’en fit pas grand usage, parce que les assiégeants ne parurent plus qu’en petit nombre. D’ailleurs ils avaient amené une charrette de paille allumée, avec laquelle on avait mis le feu au gouvernement, et la placèrent ensuite à l’entrée du pont, ce qui nous empêcha de les voir. Ils avaient aussi amené trois pièces de canon de huit livres de balles, et un mortier qu’ils avaient mis en batterie dans le jardin de l’Arsenal, d’où ils tirèrent quelques coups vers le soir, mais qui ne firent aucun dommage. On y répondit de la place par quelques coups de canon. Les assiégeants voyant que leur canon n’était d’aucun effet, revinrent à leur premier projet de forcer les portes. Ils firent pour cela amener leurs pièces de canon dans la cour du gouvernement , et les placèrent sur l’entrée du pont, les pointant contre la porte. M. de Launay voyant ces dispositions du haut des tours, sans avoir consulté ni avisé avec son état-major et sa garnison, fit rappeler par un tambour qu’il avait avec lui. Sur cela, je fus moi-même dans la chambre et aux créneaux pour faire cesser le feu, la foule approcha, et le gouverneur demanda à capituler. On ne voulut point de capitulation, et les cris de bas les ponts ! furent toute réponse.

« Pendant ce temps j’avais fait retirer ma troupe de devant la porte, pour ne pas la laisser exposée au feu du canon de l’ennemi, duquel nous étions menacés. Je cherchai après cela le gouverneur, afin de savoir quelles étaient ses intentions. Je le trouvai dans la salle du conseil, occupé à écrire un billet, par lequel il marquait aux assiégeants qu’il avait vingt milliers de poudre dans la place, et que, si on ne voulait pas accepter de capitulation, il ferait sauter le fort, la garnison et les environs. Il me remit ce billet avec ordre de le faire passer. Je me permis, dans ce moment, de lui faire quelques représentations sur le peu de nécessité qu’il y avait encore dans ce moment d’en venir à cette extrémité. Je lui dis que la garnison et le fort n’avaient souffert encore aucun dommage, que les portes étaient encore entières, et qu’on avait encore des moyens de se défendre, car nous n’avions qu’un Invalide de tué, et deux ou trois blessés. Il parut ne point goûter ma raison ; il fallut obéir. Je fis passer le billet à travers les trous que j’avais fait percer précédemment dans le pont-levis. Un officier, ou du moins quelqu’un qui portait l’uniforme d’officier du régiment de la Reine-infanterie , s’étant fait apporter une planche pour pouvoir approcher des portes, fut celui à qui je remis le billet ; mais il fut sans effet. On persista à crier bas les ponts ! et point de capitulation !

« Je retournai vers le gouverneur et lui rapportai ce qui en était, et tout de suite après je rejoignis ma troupe, que j’avais fait ranger à gauche de la porte. J’attendais le moment que le gouverneur exécutât sa menace ; je fus très-surpris le moment d’après, de voir quatre Invalides approcher des portes, les ouvrir, et baisser les ponts. La foule entra tout à coup. On nous désarma à l’instant, et une garde fut donnée à chacun de nous. On entra dans tous les appartements, on saccagea tout, on s’empara des armes qui y étaient, on jeta par les fenêtres les papiers des archives, et tout fut au pillage. Les soldats qui n’avaient pas leurs sacs avec eux ont perdu tous leurs effets, ainsi que moi. Il n’y a pas de mauvais traitements que nous n’ayons essuyés dans ces moments. Nous étions menacés d’être massacrés de toutes les manières possibles. Enfin, la fureur des assiégeants se calma un peu, et on me conduisit alors, avec une partie de ma troupe qui était restée près de moi dans la mêlée, à l’Hôtel de Ville.

Une partie des assiégés est menée à l’Hôtel de Ville, d’autres sont assassinés

« Pendant le trajet, les rues et les maisons, même sur les toits, étaient remplies d’un monde innombrable qui m’insultait et me maudissait. J’avais continuellement des épées, des baïonnettes, des pistolets sur le corps. Je ne savais comment je périrais, mais j’étais toujours à mon dernier moment. Ceux qui n’avaient point d’armes lançaient des pierres contre moi, les femmes grinçaient des dents et me menaçaient de leurs poings. Déjà deux de mes soldats avaient été assassinés derrière moi par le peuple furieux, et moi-même je suis persuadé que je ne serais pas parvenu jusqu’à l’Hôtel de Ville, sans un chevalier de l’Arquebuse nommé M. Ricart, et un nommé Favereau, qui m’escortaient et engageaient le peuple à respecter les prisonniers. J’arrivai enfin, sous un cri général d’être pendu, jusqu’à quelques centaines de pas de l’Hôtel de Ville, lorsqu’on apporta devant moi une tête perchée sur une pique, laquelle on me présenta pour la considérer, me disant que c’était celle de M. de Launay. Traversant la-place de Grève, on me fit passer à côté de M. de Lorme, major de la place, qui était à terre baigné dans son sang. J’entendais dire que plus loin on avait tué M. de Miray, aide-major. Vis-à-vis de moi, on était occupé à pendre à un réverbère un officier et deux simples Invalides.

« Dans cette perspective, je montai à l’Hôtel de Ville. On me présenta à un comité qui y .siégeait. Je fus accusé d’être un de ceux qui avaient fait résistance à la Bastille, et que j’étais aussi la cause qu’il y avait eu du sang répandu. Je me justifiai du mieux qu’il m’était possible, disant que j’avais été en sous-ordre, et que si j’étais la cause de quelques malheurs, ils ne pouvaient être arrivés qu’en conséquence des ordres que j’avais été obligé d’exécuter. Ne voyant plus d’autre moyen de me sauver du supplice, ainsi que les malheureux débris de ma troupe, je déclarai vouloir me rendre à la ville et à la nation. Je ne sais si on était lassé de tuer, ou si mes raisons leur parurent convaincantes, il y eut des applaudissements, et un cri général bravo ! bravo ! brave Suisse ! que j’espérai qu’on acceptait mon offre et qu’on me faisait grâce. Dans l’instant on apporta du vin , et il fallut que nous bussions à la santé de la ville et de la nation. On nous conduisit de là au Palais-Royal, et on nous fit faire le tour du jardin pour nous montrer au peuple, lequel ne paraissait pas encore tout à fait apaisé ; mais un heureux hasard acheva de nous gagner entièrement son affection.

« Il arriva que dans ce moment on promenait aussi dans le jardin un prisonnier d’État qu’on avait délivré de la Bastille. Nous fûmes pris également pour des prisonniers délivrés, de manière que tout le monde avait compassion de nous. Il y en avait même qui croyaient apercevoir à nos mains la marque des fers dont nous avions été chargés. Enfin la méprise fut si complète, qu’après nous avoir fait monter dans une salle, un orateur se mit à la croisée, nous fit approcher de même pour nous montrer au peuple assemblé dans le jardin, auquel il dit dans sa harangue que nous étions des prisonniers délivrés de la Bastille ; que nous y avions été enfermés par nos officiers et supérieurs, parce que nous avions refusé de faire feu sur les citoyens ; que nous étions des gens qui méritaient leur estime, et qu’il nous recommandait à leur bienveillance. Incontinent on envoya quelqu’un avec un panier faire la quête pour nous. Peu de temps après, le quêteur revint avec une dizaine d’écus qu’il avait ramassés. Il paya de sa recette le souper que nous avions fait apporter dans l’intervalle. Nous étions alors amis avec tout le monde.

« On me sollicita beaucoup de tâcher d’engager quelques-uns de mes camarades du régiment à venir se joindre à eux. Pour ne pas paraître n’être des leurs qu’à demi, il fallut céder à leurs instances, et écrire au camp pour prier mes camarades de venir se joindre à moi. J’écrivis donc, avec un crayon, un billet que j’adressai à M. Dimart, capitaine au régiment, sachant bien qu’il était à même d’apprécier ce que je lui mandais. Je lui marquais que je m’étais rendu à la ville, et que je l’engageais à venir me joindre au Palais-Royal. Un de mes soldats, nommé Schmitt, fut chargé de porter le billet au camp. On lui fit prendre un habit bourgeois pour n’être pas reconnu, et on le conduisit jusqu’au Champ de Mars ; mais le camp étant levé, il ne put le remettre, et, par le moyen qu’il n’était plus en uniforme, il a pu parvenir à s’échapper et à joindre le régiment. Après avoir soupé, un ordre est venu pour nous reconduire à l’Hôtel de Ville. Y étant arrivés, on nous distribua en différents districts. Je fus envoyé avec mon sergent et un caporal à Saint-Jean en Grève, où nous avons passé la nuit dans l’église qui servait de corps de garde.

« Je croyais bien alors que j’étais en sûreté, et que je n’avais plus rien à craindre pour mes jours. Dans cette douce persuasion, je me mis sur un banc, comptant bien reposer, car je n’avais pas dormi depuis plusieurs nuits. On avait relâché, le même soir, plusieurs Invalides qui étaient en garnison avec nous dans la Bastille ; mais avant que de les renvoyer à leur hôtel, on les interrogea sur la défense de la Bastille, et sur la conduite d’un chacun en particulier, de manière que ces gens me chargèrent dans leurs dépositions, disant que je les avais engagés à tirer, que j’avais été cause de la résistance qu’on avait faite, et que sans moi on aurait sans doute rendu la place sans coup férir. Ils parlaient ainsi en présence des Gardes-Françaises et de beaucoup de monde. Cela ranima et indisposa les esprits contre moi, au point que sur l’heure on est venu là où j’étais détenu me rapporter ce qui se passait, me menaçant et m’insultant de nouveau, et me disant que mon affaire n’était point encore terminée, et que seulement le lendemain on déciderait de mon sort. D’autres de ces Invalides, qu’on avait relâchés le 15 au matin, furent encore écoutés, et me taxèrent de même d’avoir été la cause des malheurs de la veille. Ils seraient encore parvenus à me faire pendre le même jour, si quelqu’un que je n’ai jamais pu connaître, qui avait autorité sur eux, ne leur eût imposé silence, disant qu’il y avait eu assez de malheureux, qu’il était inutile de verser davantage de sang, et qu’il leur défendait d’en dire plus sur mon compte.

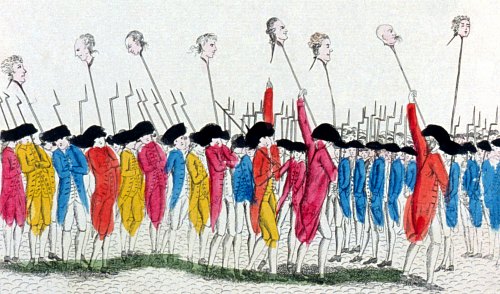

« C’est ainsi que l’on se venge des traîtres ». Gravure de 1789, représentant notamment les têtes de Flesselles et de Launay au bout d’une pique

« Le 15 vers midi, M. Ricart, électeur et secrétaire de la compagnie royale de l’Arquebuse, lequel m’avait déjà rendu de grands services la veille, avait obtenu un ordre pour me joindre à cette compagnie. Il vint me chercher, me logea chez lui, et je mangeais à sa table. Quelques-uns de mes soldats ayant été joints de même à cette compagnie, ont été logés par lui dans une auberge, où depuis ils ont été nourris, et on leur faisait faire le service de la ville avec cette compagnie.

« Dès le lendemain, M. Ricart m’avait procuré un laissez-passer, et par ce moyen, et avec celui d’avoir mis des habits bourgeois, ce qui me fut conseillé par M. de La Fayette, je pouvais aller librement dans Paris. Je fus dans ce temps-là assez heureux pour rendre quelques services au régiment et à celui de Diesback, ayant obtenu par mes démarches de leur faire rendre leurs équipages qui avaient été saisis à l’Ecole Militaire. Je m’étais déjà adressé à M. de La Fayette ainsi qu’à M. de La Salle et M. Desaudrais pour obtenir mon élargissement, mais sous prétexte que la ville n’était pas encore assez tranquille, on me le refusait. D’ailleurs, ces messieurs me disaient, que quand on me laisserait aller je courrais le risque d’être arrêté dans la campagne ou la province. Je fus obligé de patienter jusqu’au 30 de juillet. M. Desaudrajs me donna, au nom de M. de La Fayette, un passeport, et je rejoignis mon régiment à Pontoise. La réception flatteuse de mes chefs et de mes camarades, les craintes qu’ils avaient eues pour moi, leur sensibilité, et la joie qu’ils ont eue de me voir échappé aux malheurs dont j’avais été menacé, me prouva que j’avais de véritables amis. Je fus dans ce moment amplement dédommagé des peines et des dangers que j’avais courus, par le vif intérêt que mes camarades avaient pris à mon sort.

De certains « contes » relatifs à la prise de la Bastille

« Quant au conte qu’on a fait, et qui a été généralement reçu que M. de Launay avait fait baisser les ponts afin de laisser entrer une certaine quantité de monde, et qu’après il les avait fait relever et tirer sur ceux qui étaient entrés, ce conte, dis-je, n’a pas besoin d’être réfuté [cette version du pont abaissé, puis subitement relevé, a été adoptée par le marquis de Ferrières qui appartenait aux opinions de M. de Launay ; mais Dusaulx n’en dit rien dans ses mémoires, les plus complets et les plus exacts sur la journée du 14 juillet]. Quiconque sait ce que c’est qu’un pont-levis doit voir clairement qu’en baissant un tel pont devant une multitude empressée d’entrer, on n’est plus le maître de pouvoir le relever à volonté. D’ailleurs il était impossible que la garnison tirât sur ceux qui étaient entrés dans le fort, puisqu’il ne s’est pas passé une minute après que le pont a été baissé que tout le monde ne fût désarmé.

« En outre ceux qui ont désarmé la partie de la garnison qui était dans la cour, rendront eux-mêmes témoignage et diront qu’ils l’ont trouvée ayant les armes aux pieds, et point en attitude de vouloir faire feu. On pourra se convaincre davantage de la fausseté de ce fait par ceux mêmes qui le racontent ; car les uns disent que c’était le matin qu’on avait tiré sur les députés que la ville avait envoyés, d’autres disent que c’était l’après-midi après avoir demandé q capituler. Les uns prétendent que c’était dans la cour du gouvernement, d’autres soutiennent que c’était dans la Bastille même. La diversité des opinions prouve que personne ne peut attester la vérité de ce fait. Je sais fort bien que plusieurs des assaillants ont été tués par les leurs mêmes, car, sitôt qu’on fut maître de la place, tout le monde tirait sans faire attention, ni où, ni sur qui les coups pouvaient porter. Sur ce qu’on a dit qu’on avait arboré au haut des tours un drapeau blanc, et qu’après cela on avait fait feu encore : quant à ce fait je n’assurerai pas s’il est vrai ou non, n’ayant pu voir de la cour ce qui se passait sur les plate-formes, mais j’ai beaucoup de raisons pour en douter.

« Je veux supposer pourtant qu’effectivement on eût arboré ce drapeau et qu’on eût encore tiré depuis, ce qui aurait encore fort bien pu arriver par ceux qui étaient dans les chambres des deux côtés des portes qui ne pouvaient voir ce drapeau ; je ne crois pas pour cela qu’on puisse le taxer de trahison. D’ailleurs je crois qu’il serait difficile de prouver ce fait, n’ayant jamais eu connaissance, ni je crois personne, qu’un drapeau blanc ait existé dans ce fort. La manière dont on conte ce fait peut encore servir à en prouver la fausseté, car les uns disent que c’était le matin, les autres pendant le siège ; les uns disent qu’il a paru sur cette tour, les autres sûr celle-là. Si ce drapeau a réellement existé, pourquoi tous n’assurent-ils pas que c’était dans un tel lieu et à une telle heure qu’il a été montré ?

« Il est encore certain que le monde s’est approché de la place au point de faire feu sur eux seulement après que le tambour eut rappelé, et, que le feu eut cessé des deux côtés. Je me crois obligé de rendre cette justice à M. de Launay, que s’il a mérité le supplice qu’il a subi, au sujet de la conduite qu’il a tenue dans le siège, ce n’a pas été pour cause de trahison, et que cette calomnie n’a été inventée que pour justifier les atrocités auxquelles on s’est porté envers lui et la garnison. »

Source

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.