La géopolitique est la science des grands espaces, mais aussi de la longue durée. Les projets géopolitiques qui aboutissent sont trans-générationnels, transmis par héritage au sein d’une élite dont la structure se maintient sur plus d’un siècle. Ainsi, on admet que les guerres menées actuellement par l’Occident au Proche-Orient ne peuvent se comprendre sans remonter aux accords de Sykes-Picot (1916). En fait, on gagnera encore en compréhension si l’on remonte beaucoup plus loin : à l’époque des croisades, entre le XIe et le XIIIe siècle.

À cette époque, la puissance impériale montante dans le monde méditerranéen et pontique (Mer Noire) est celui de la papauté récemment « réformée ». La guerre qu’elle mena au Levant présente de grandes similitudes avec celle qui se livre aujourd’hui au même endroit.

Décrypter les vrais enjeux de cette guerre de deux siècles suppose de lire à travers la propagande pontificale, pour prendre en compte les autres « points de vue ». Il ne s’agit pas d’opposer une légende noire des croisades à la légende dorée. Néanmoins, nous devons partir du constat que l’Occident entretient depuis toujours une vision exagérément positive des croisades. L’imaginaire français des croisades est peuplé de nobles et vaillants chevaliers prêts à mourir pour l’amour désintéressé du Christ. Encore aujourd’hui, il serait difficile de trouver en Occident une image des croisades qui n’évoque pas une noble et juste cause. Ce n’est pas innocemment que, le dimanche 16 septembre 2001, après s’être rendu à la messe, George W. Bush fit cette déclaration télévisée, diffusée dans le monde entier :

« Cette croisade, cette guerre contre le terrorisme, va prendre du temps [1]. »

Cette instrumentalisation de l’imaginaire des croisades par la propagande néoconservatrice serait déjà une raison suffisante pour se pencher de façon critique sur l’héritage des croisades. Mais il y a une autre raison plus impérieuse encore d’ouvrir un débat responsable sur les croisades, plutôt que s’arc-bouter sur la défense d’un roman national flatteur pour la fibre patriotique : c’est que l’Orient, chrétien comme musulman, entretient de son côté un imaginaire des croisades totalement inversé par rapport à celui de l’Occident. Pour les populations du Proche-Orient, la déclaration de George Bush sonnait comme l’annonce de deux siècles d’agression par des barbares sanguinaires, qui maquillent leurs noirs desseins de rapines en noble cause religieuse ou, ce qui revient au même, humanitaire.

Si nous refusons d’être complice du choc des civilisations, nous avons tout intérêt à remettre en question notre vision idéalisée des croisades, qui est directement héritée de la propagande de guerre produite par les clercs médiévaux latins. Nous y verrons alors plus clair sur le rôle de l’Occident aujourd’hui. Ce débat peut être aussi mis au service de la réconciliation nationale entre chrétiens et musulmans sur le sol français : si nous voulons vivre ensemble en bonne entente, nous avons intérêt à parler des croisades, autrement que sur le mode héroïco-folklorique. Enfin, comme nous allons le voir, il en va aussi de la relation entre le catholicisme et l’orthodoxie, et donc entre l’Europe et la Russie, car il existe entre ces deux mondes un lourd contentieux culturel lié aux croisades.

La quatrième croisade

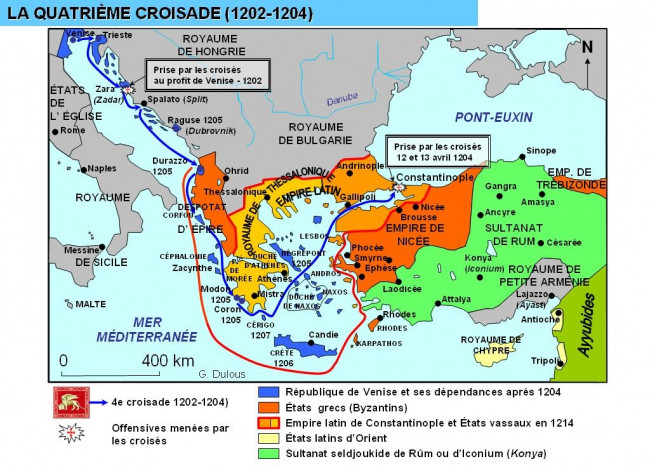

Nous allons commencer par la quatrième croisade, qui permet d’introduire de façon dramatique les questions qui doivent être posées. La quatrième croisade est lancée en 1198, un siècle après la première, à l’initiative d’Innocent III, jeune pape dynamique de 38 ans fraîchement élu. Elle a pour objectif de reprendre Jérusalem, le cœur du royaume franc fondé un siècle plus tôt par la première croisade, et récemment reconquis par Saladin. Comme pour les expéditions précédentes, le pape garantit aux croisés le soutien de Dieu et la rémission complète de leurs péchés. « Dieu le veut. »

Nous allons commencer par la quatrième croisade, qui permet d’introduire de façon dramatique les questions qui doivent être posées. La quatrième croisade est lancée en 1198, un siècle après la première, à l’initiative d’Innocent III, jeune pape dynamique de 38 ans fraîchement élu. Elle a pour objectif de reprendre Jérusalem, le cœur du royaume franc fondé un siècle plus tôt par la première croisade, et récemment reconquis par Saladin. Comme pour les expéditions précédentes, le pape garantit aux croisés le soutien de Dieu et la rémission complète de leurs péchés. « Dieu le veut. »

De nombreux grands seigneurs, principalement français, répondent à l’appel du pape. Ils élisent comme chef de l’expédition le marquis Boniface de Montferrat. La stratégie sur laquelle ils s’entendent est d’attaquer d’abord Le Caire, capitale de Saladin, tenue depuis sa mort en 1193 par son frère Al-Adil, puis de remonter vers Jérusalem en prenant les villes côtières de la Syrie du Sud, car c’est seulement ainsi que pourra être sécurisé de façon durable le royaume franc de Jérusalem. C’est avec ce projet que les croisés se donnent rendez-vous à Venise, ayant négocié avec les Vénitiens leur transport par bateau et leur ravitaillement.

Or, les croisés n’iront jamais en Égypte, et pas davantage à Jérusalem. Au lieu de cela, en novembre 1202, ils attaquent et pillent d’abord la ville de Zara, qui est pourtant sous la tutelle du roi catholique de Hongrie. Ils y établissent leurs quartiers d’hiver, puis, au printemps, ils voguent vers Constantinople et se lancent à l’assaut de ses puissantes murailles. Ils prennent la ville en avril 1204 et s’y livrent, pendant trois jours, au plus grand pillage de tous les temps. « Depuis la création de ce monde, on ne vit ni ne conquit si grande richesse », témoigne le croisé Robert de Clari [2]. L’historien britannique Stephen Runciman résume ainsi ce que disent les chroniques de l’époque :

« Le sac de Constantinople est sans équivalent dans l’Histoire. Pendant neuf siècles, la grande ville avait été la capitale de la civilisation chrétienne. Elle était remplie d’œuvres d’art qui dataient de la Grèce antique et de chefs-d’œuvre de ses propres artisans raffinés. Les Vénitiens connaissaient du reste la valeur de ces choses. Partout où ils le purent, ils s’emparèrent des trésors et les emportèrent pour orner leurs places, leurs églises et leurs palais. Les Français et les Flamands, en revanche, étaient animés par une rage de destruction. Ils se ruaient en meute hurlante dans les rues et les maisons, s’emparant de tout ce qui brillait et détruisant ce qu’ils ne pouvaient emporter, ne s’arrêtant que pour tuer, violer ou ouvrir les caves pour se désaltérer. Les monastères pas plus que les églises ou les bibliothèques ne furent épargnés. À Sainte-Sophie elle-même, on vit des soldats ivres déchirer les draperies de soie et mettre en morceaux la grande iconostase d’argent tandis que les livres et les icônes saintes étaient piétinés. Pendant que certains buvaient joyeusement dans les calices de l’autel, une prostituée se jucha sur le trône patriarcal pour chanter une chanson française grivoise. On agressait les nonnes dans leurs couvents. Les palais comme les bouges étaient saccagés. Des femmes et des enfants blessés gisaient mourants dans les rues. Pendant trois jours les scènes atroces de pillage et de boucherie continuèrent jusqu’à ce que l’immense et belle ville soit dévastée. Les Sarrasins eux-mêmes eussent montré plus de compassion, s’écria l’historien [byzantin] Nicètas, et avec raison [3]. »

Après s’être partagés les meilleures résidences de la ville, les conquérants élisent un seigneur franc comme nouvel empereur, et imposent l’autorité religieuse de Rome. Les églises orthodoxes, dévastées, seront définitivement fermées en 1213. Quant à la grande mosquée qu’abritait cette ville où se côtoyaient toutes les religions, elle a été incendiée par les croisés (et l’incendie s’est propagé sur un tiers de la ville).

Le nouvel empire franco-latin ainsi fondé par les croisés sur les ruines fumantes de leur pillage ne survivra qu’un demi-siècle. Une élite byzantine retranchée à Nicée parvient à reconstituer un État et une armée, reprend progressivement le contrôle de certaines villes et, en 1261, sous le commandement de Michel Paléologue, reprend Constantinople et restaure l’Empire byzantin. Mais la ville n’est plus que le fantôme d’elle-même : la population grecque a été massacrée ou a déserté, les églises et les monastères ont été profanés, le commerce est au point mort, et la ville est en ruine, car les empereurs latins n’avaient pas les moyens de la restaurer ou de l’entretenir. La ville ne compte plus que 35 000 habitants, contre 500 000 habitants en 1203 (un million en comptant les faubourgs).

Tous les spécialistes s’accordent pour dire que la quatrième croisade a infligé à la civilisation chrétienne d’Orient une blessure mortelle, et a épuisé ses capacités de résistance face à l’expansion musulmane. Irrémédiablement affaibli, l’Empire s’écroulera définitivement deux siècles plus tard, lors de la prise de Constantinople par les Ottomans. Avant de périr, il appellera une dernière fois l’Occident à l’aide. Mais en échange de son aide, l’Occident exige la soumission religieuse à Rome. Le couteau sous la gorge, l’empereur Jean VIII se rend en personne au concile de Ferrare-Florence en 1439, accompagné du patriarche de Moscou. Mais le souvenir de la quatrième croisade est encore tellement vivace qu’une grande partie du clergé, mais aussi les moines et la population dans son ensemble, s’opposent farouchement aux accords passés. Ceux qui ne peuvent fuir Constantinople préfèrent encore le joug ottoman à l’humiliation latine.

Une théorie académique du complot

Comment expliquer qu’une expédition militaire ayant pour but affiché de reprendre Jérusalem aux musulmans et de venir en aide aux chrétiens ait été « détournée » en massacre et pillage de la capitale chrétienne d’Orient ? Trois théories s’affrontent : la première, dite « théorie des accidents » ou « des circonstances fortuites », invoque une suite malheureuse d’imprévus qui auraient entraîné les croisés malgré eux. La seconde théorie voit un « choc de civilisations » résultant inévitablement d’une hostilité croissante entre l’Orient et l’Occident chrétien. La troisième, qualifiée de « théorie du complot », insiste sur le caractère prémédité de la conquête de Constantinople, en désignant particulièrement les Vénitiens comme instigateurs de l’opération.

La première théorie n’en est pas une ; un historien digne de ce nom s’efforce de déterminer les responsabilités humaines. Appliquée à l’histoire contemporaine, la « théorie des accidents » reviendrait par exemple à affirmer que les États-Unis ont détruit l’Irak accidentellement, en voulant le libérer. C’est bien ce que prétendent certains, mais c’est une imposture. La seconde théorie, celle du « choc de civilisations », a aussi son pendant actuel, et ne vaut pas mieux que la première, car elle nie l’évidence qu’une hostilité entre deux mondes distants de milliers de kilomètres est forcément le produit d’une propagande. En fait, elle reprend sans recul critique la narration des croisés et de leurs sponsors, en rejetant généralement la faute sur les Byzantins eux-mêmes. Même si elles contiennent forcément une part de vérité, ces deux théories procèdent essentiellement d’un déni de responsabilité de la part de l’Occident.

Comme on peut s’en douter, les historiens de culture orthodoxe penchent depuis toujours pour « la théorie du complot ». Dans sa version classique, cette théorie met l’accent sur la responsabilité des Vénitiens.

Pour comprendre le rôle tenu par Venise dans cette aventure, il faut remonter un peu dans le temps. Après s’être développée sous la domination et la protection de Constantinople, Venise s’en était émancipée progressivement, pour s’imposer, au XIe siècle, comme la plus grande puissance économique de la Méditerranée, et le principal intermédiaire commercial entre l’Orient et l’Occident. Elle resta néanmoins l’allié de l’empereur, lui fournissant sa principale force de combat naval, en échange de privilèges commerciaux et fiscaux considérables. Le pouvoir économique des Vénitiens finit par exaspérer l’empereur Manuel Comnène qui, en 1171, leur retire tous leurs privilèges, confisque tous leurs biens et les expulse de l’Empire.

En 1201, les chefs francs de la croisade négocient avec les Vénitiens la logistique de leur expédition. Le contrat prévoit le transport et le ravitaillement pendant un an de 4.500 chevaliers et leurs chevaux, 9.000 écuyers et 20.000 fantassins sur 50 galères, pour le prix de 85.000 marcs d’argent de Cologne (25 tonnes) et contre la moitié des conquêtes et du butin de guerre. Les chantiers navals vénitiens se mettent immédiatement au travail, pour un embarquement en direction du Caire prévu le 28 juin 1202.

Mais les croisés ont vu trop grand : leur nombre se révèle inférieur aux termes du contrat, et ils n’arrivent pas à réunir les 85.000 marcs dus. Venise refuse par conséquent de fournir les navires. Cantonnés sur une petite île et harassés par leurs créanciers, les croisés acceptent un arrangement : le règlement de leur dette serait repoussé s’ils acceptent de prendre, pour le compte des Vénitiens, la ville de Zara. Certains chevaliers protestèrent et retournèrent chez eux, car Zara était sous la suzeraineté du roi catholique de Hongrie. Mais les chefs de la croisade acceptèrent ce marché, et la ville fut prise d’assaut et pillée en novembre 1202.

Il était maintenant trop tard pour s’aventurer en Orient, et les croisés prirent leurs quartiers d’hiver à Zara. Or le contrat passé avec les Vénitiens ne prévoyait leur ravitaillement que pendant un an, c’est-à-dire jusqu’à l’été 1203. Les croisés durent alors se plier à un nouvel arrangement : avant de chasser les musulmans de Jérusalem, ils devraient faire voile vers Constantinople pour détrôner l’empereur Alexis III, hostile aux Vénitiens, et mettre sur le trône un prétendant pro-occidental, beau-frère de Philippe de Souabe. Pour achever de convaincre les croisés de sa noble cause, le prétendant en question, Alexis Ange, promet, une fois sur le trône, de payer aux croisés 200.000 marcs d’argents, soit plus du double de ce qu’ils devaient aux Vénitiens ; il financera également la conquête de l’Égypte et ajoutera un contingent de 10.000 soldats byzantins ; il paiera l’entretien de cinq cents chevaliers destinés à rester en Terre Sainte et assurera la soumission de l’Église orthodoxe à Rome [4]. Pris à la gorge par les Vénitiens qui leur réclament paiement, et alléchés par la perspective d’un important butin et de territoires plus riches que ceux de Syrie et Palestine, Boniface de Montferrat et la majeure partie des seigneurs voguent vers Constantinople et, sous la menace de leur formidable armée, font fuir l’empereur et imposent leur pantin, sous le nom d’Alexis IV.

Mais celui-ci s’avère bien incapable de tenir ses promesses. Sa tentative de forcer le clergé de la cité à admettre la suprématie romaine et l’impôt exorbitant qu’il exige de ses sujets pour tenter de réunir la somme promise suscitent la colère, tout comme l’arrogance des Francs et Vénitiens, qui se comportent en conquérants dans la ville. L’atmosphère se tend tout au long de l’hiver 1203 et des émeutes éclatent. C’est alors qu’un gendre de l’empereur en fuite Alexis III, Alexis Murzuphle, prend la tête des anti-Latins, élimine Alexis IV et son père, et monte sur le trône sous le nom d’Alexis V, puis dénonce les accords avec les croisés. L’affrontement est inévitable.

En mars 1204, tout en assiégeant la ville, les croisés signent un nouveau traité avec les Vénitiens pour se partager par avance l’Empire byzantin. Les croisés devront concéder à Venise trois huitièmes des terres byzantines conquises ou restant à conquérir, et trois cinquièmes de la ville, ainsi que de nombreux ports syriens et de nouveaux privilèges commerciaux. Après la prise et le sac de Constantinople, un conseil élit comme empereur le Franc Baudouin de Flandre, et comme patriarche le Vénitien Thomas Morosini.

L’entrée des croisés à Constantinople

L’entrée des croisés à Constantinople

Eugène Delacroix, 1840

Les leçons de l’histoire

La thèse du « complot vénitien » est aujourd’hui largement admise. Ce sont bien les Vénitiens qui, en finançant par avance la logistique de la croisade, ont fait des croisés leurs mercenaires, et ont imposé leur propre projet géopolitique. Et ce projet était, tout simplement, de s’emparer de Constantinople. Le doge lui-même était réputé pour entretenir une violente rancune contre les Byzantins. Les marchands vénitiens avaient d’ailleurs un double intérêt à détourner la croisade du Caire vers Constantinople. Non seulement ils allaient se tailler la part du lion dans les territoires byzantins et reprendre leurs comptoirs en Syrie du Nord, mais en plus, ils préserveraient leurs intérêts en Égypte fatimide, leur plus important partenaire commercial depuis l’époque des Fatimides. En 1208, ils signeront un important traité commercial avec le sultan du Caire, frère de Saladin. La quatrième croisade fut à tous égards un grand succès pour la république marchande de Venise, qui se constitua un véritable empire colonial. Celui-ci ne déclinera qu’avec la prise de Constantinople par les Ottomans, lorsque ceux-ci expulseront à nouveau les Vénitiens de la ville.

Néanmoins, il serait trop facile de ne désigner comme coupables que les seuls Vénitiens. Après tout, ce sont principalement des Francs qui ont détruit Constantinople. Mais la responsabilité de Rome est également lourde. Il est possible que, comme le disent les chroniques, le pape Innocent III ait été mis devant le fait accompli du sac de Zara puis de celui de Constantinople. Quand la nouvelle du premier lui est parvenue, il excommunia toute l’expédition, dit-on. Mais il pardonna rapidement aux croisés, ne maintenant l’excommunication que sur les Vénitiens, qui n’en furent guère troublés. Quand il eut vent du second projet de détournement vers Constantinople, il publia une bulle interdisant que des chrétiens fussent attaqués à moins qu’ils ne s’opposent activement à la guerre sainte. Mais par une lettre de 1203 aux chefs de la croisade, il autorisait à mots couverts le pillage des cités grecques en cas de défaut de ravitaillement de la part des Byzantins. Ses légats embarqués avec les croisés ne firent rien pour décourager l’assaut contre Constantinople, suggérant qu’il était moralement justifiable puisque la capitale byzantine était peuplée de rebelles schismatiques. En novembre 1204, Innocent III écrivit au nouvel empereur franc de Constantinople ; loin de l’excommunier, il lui transmit sa bénédiction en se réjouissant du « juste jugement de Dieu » contre les Byzantins ; Dieu, dit-il, avait ainsi retourné la fille à la mère, et le membre à la tête. Le pape émit même un décret déliant tous les croisés de leur vœu de se rendre en Terre sainte : Constantinople tenait lieu de nouvelle Jérusalem, et la défendre contre les tentatives des Byzantins pour la reprendre valait exactement la même indulgence plénière (rémission de tous les péchés) que la défense de Jérusalem contre les Sarrasins [5]. Toute la chrétienté latine fut invitée à se réjouir de la victoire de Rome, « et l’enthousiasme grandit quand les précieuses reliques commencèrent d’arriver pour les églises de France et de Belgique. On chanta des hymnes pour célébrer la chute de la grande ville impie, Constantinopolitana Civitas diu profana, dont les trésors étaient à présent éparpillés [6] ».

Lorsque les Byzantins reprirent Constantinople en 1261, le pape Urbain IV ordonna aussitôt qu’une nouvelle croisade soit prêchée à travers toute l’Europe, cette fois dirigée explicitement contre les Byzantins. Son appel suscita peu de vocations, à part celle des Vénitiens qui, dépouillés de leurs privilèges au profit des Génois, offrirent le transport gratuit pour tous les croisés. Mais en 1281, le pape Martin IV soutint le projet de Charles d’Anjou (frère de saint Louis, qui a déjà reçu du pape le royaume de Sicile, dont il a chassé les Normands) de reprendre Constantinople pour fonder un nouvel empire catholique.

La première croisade

Les questions que pose la quatrième croisade peuvent être généralisées à l’ensemble des croisades, qui s’étendent sur environ deux siècles. Le détournement de la quatrième croisade contre Constantinople – le cœur de la chrétienté d’Orient – fut-il un aberration, ou bien au contraire l’aboutissement logique de tout le mouvement des croisades ?

Les questions que pose la quatrième croisade peuvent être généralisées à l’ensemble des croisades, qui s’étendent sur environ deux siècles. Le détournement de la quatrième croisade contre Constantinople – le cœur de la chrétienté d’Orient – fut-il un aberration, ou bien au contraire l’aboutissement logique de tout le mouvement des croisades ?

Concernant la première croisade (prêchée en 1095), par exemple, faut-il admettre la thèse consensuelle selon laquelle elle ne visait qu’à défendre la chrétienté orientale, ou bien considérer cette thèse comme une copie servile de la propagande pontificale de l’époque ? Comment expliquer qu’à la suite de cette croisade le pouvoir pontifical et ses mercenaires francs et normands se soient taillé des colonies aux dépends de l’autorité du basileus, colonies dans lesquelles le clergé orthodoxe fut interdit d’exercer ? Faut-il encore admettre ici la théorie des « circonstances fortuites », que défend par exemple Thierry Delcourt dans un ouvrage destiné au grand public ?

« La première croisade n’avait pas pour but initial la constitution d’États organisés en Terre sainte, à des milliers de kilomètres et des mois de voyage des royaumes chrétiens d’Occident. Il ne s’agissait à l’origine que de délivrer les Lieux saints. Ce n’est qu’au cours de l’expédition, au fur et à mesure des victoires franques et lorsque les liens avec l’empereur byzantin se sont distendus, que s’est posée la question du devenir des territoires conquis [7]. »

Cette thèse ne résiste pas à un examen même superficiel. Pour ne prendre qu’un exemple : l’un des principaux chefs croisés, Bohémond de Tarente, était le fils du Normand Robert Guiscard qui, avec la bénédiction du pape, avait déjà envahi les Balkans et tenté de s’emparer de Constantinople en 1081, après avoir, en 1059, conquis l’Italie du Sud pour la soustraire à la domination byzantine et y dépouiller les monastères et églises orthodoxes au profit des établissements latins. Trahissant son serment au basileus, Bohémond refusa de lui rendre Antioche après l’avoir conquis sur les Turcs. Lors d’une tournée diplomatique en Europe en 1105-1107, il tenta de lever des fonds et des troupes pour une nouvelle expédition dirigée expressément contre Constantinople, et distribua des copies de la Gesta Francorum, récit de la croisade écrit tout à sa gloire, qui présente « l’abominable empereur » Alexis comme un traître dont chaque action a eu pour seule motivation la destruction de l’armée des croisés [8]. Ce récit fondateur de l’historiographie de la première croisade, qui a contribué plus que tout autre à l’image négative des Byzantins, efféminés et fourbes, et à l’image héroïque des Francs, est un bon exemple de pure propagande médiévale.

Les croisades furent une tentative d’instaurer un nouvel ordre mondial au Levant (Proche-Orient) au profit de Rome et des États d’Occident, par l’instrumentalisation de la religion. Toute autre interprétation est mensongère. Si cette évidence est si peu admise en Occident, c’est parce que les historiens occidentaux des croisades, dans leur majorité, manquent singulièrement d’esprit critique à l’égard de leurs sources (les chroniques médiévales) et ne comprennent pas leur véritable fonction. C’est aussi parce que la quasi-totalité des sources byzantines sur les croisades a été détruite.

Dans leur ensemble, les croisades n’ont pas seulement porté un coup mortel à l’empire chrétien d’Orient qu’elles prétendaient sauver. Elles ont aussi ruiné les bonnes relations de la chrétienté avec le califat chiite d’Égypte et causé la fin de cet allié historique, absorbé par Saladin sous la bannière sunnite. Elles ont donc aussi indirectement renforcé le pouvoir sunnite qu’elles étaient censées combattre. En fin de compte, les croisades n’ont jamais menacé sérieusement la domination musulmane sur le Proche et le Moyen-Orient, mais plutôt catalysé son unification. Et elles ont creusé un fossé d’incompréhension et d’hostilité entre les civilisations chrétienne et islamique, nuisant ainsi doublement aux chrétiens d’Orient de toutes confessions (orthodoxes, coptes, nestoriens, arméniens, jacobites, etc.), qui avaient joui jusque-là d’une grande liberté de culte sous les diverses dominations musulmanes. Rappelons, dans les mots de deux chroniqueurs contemporains, le souvenir que nos glorieux croisés laissèrent de leur prise de Jérusalem en 1099.

Guillaume de Tyr :

« Godefroi de Bouillon, les chevaliers et les sergents qui étaient avec lui descendirent des murailles dans la ville tout armés. Ensemble ils s’en allaient par les rues, les épées et les glaives à la main. Tous les ennemis qu’ils rencontraient devaient mourir ; ils n’épargnaient ni femmes ni enfants ; il était inutile de prier ou de crier merci. Il y avait tant de tués dans les rues et de si grands monceaux de têtes coupées qu’on ne pouvait passer, sinon par-dessus les corps ou les têtes. […] Tout était jonché de morts, si bien qu’on aurait pu en prendre pitié si cela n’avait pas été les ennemis de Notre-Seigneur. »

Raymond d’Aguilers :

« Dans le temple et dans le portique de Salomon, on marchait à cheval dans le sang jusqu’aux genoux du cavalier et jusqu’à la bride du cheval. Juste et admirable jugement de Dieu, qui voulut que ce lieu même reçût le sang de ceux dont les blasphèmes contre lui l’avaient si longtemps souillé [9]. »

Steven Runciman, historien britannique dont l’Histoire des Croisades (1951) fait autorité par sa vision équilibrée du conflit, émet ce jugement :

« Le massacre de Jérusalem impressionna profondément le monde connu. […] Parmi les musulmans, qui s’étaient d’abord montrés prêts à accepter la domination franque comme un facteur nouveau, dû aux vicissitudes politiques du temps, il fut désormais clair que les Francs devaient être chassés. Ce fut cette preuve sanglante du fanatisme chrétien qui réveilla le fanatisme de l’islam. Lorsque plus tard, des Latins plus sages cherchèrent à trouver, au Proche-Orient, une base de collaboration pour que chrétiens et musulmans puissent travailler ensemble, la mémoire du massacre se dressa toujours sur leur chemin [10]. »

Je termine en citant la fameuse conclusion de Runciman sur les conséquences de la quatrième croisade :

« Il n’y eut jamais de plus grand crime contre l’humanité que la quatrième croisade. Non seulement, elle causa la destruction ou la dispersion de tous les trésors du passé chéris par Byzance, et la blessure mortelle d’une civilisation qui restait superbe et vivante ; mais ce fut aussi un acte d’une folie politique gigantesque. […]

Du point de vue de l’histoire universelle, les effets de cette conquête furent entièrement désastreux. Depuis le début de son empire, Byzance avait été la gardienne de l’Europe contre l’Orient infidèle et le Nord barbare. Elle s’y était opposée avec ses armées, sa civilisation les avait domptées. Si elle avait traversé plusieurs heures graves où l’on avait pu craindre sa dernière heure venue, elle avait survécu. Au terme du XIIe siècle, elle vivait une longue crise, les dégâts causés à ses ressources humaines et son économie par les conquêtes turques d’Anatolie un siècle plus tôt commençaient à prendre tout leur poids, augmentés par la rivalité énergique des cités marchandes italiennes. Cependant, elle aurait fort bien pu montrer à nouveau son ressort, recouvrer les Balkans et l’essentiel de l’Anatolie et sa culture aurait continué de se propager sans interruption dans tous les pays alentour. Les Turcs seldjoukides auraient même pu tomber sous son influence, être absorbés pour rajeunir l’Empire. L’histoire de l’empire de Nicée [1205-1261] prouve que les Byzantins n’avaient pas perdu leur vigueur. Or, une fois Constantinople perdue, l’unité du monde byzantin était brisée et ne pourrait jamais se retrouver, même quand la capitale fut reprise. Ce fut l’une des réussites des Nicéens de tenir les Seldjoukides en respect. Cependant lorsque apparut une nouvelle tribu turque, plus vigoureuse, sous la conduite de la maison brillante d’Osman, le monde chrétien oriental était trop profondément divisé pour montrer une résistance efficace. Sa direction passait à d’autres, s’éloignait du lieu de naissance de la culture européenne vers le lointain Nord-Est, jusqu’aux vastes plaines de Russie. La seconde Rome faisait place à la troisième Rome de la Moscovie.

Pendant ce temps, la haine avait été semée entre les chrétientés orientale et occidentale. Les espérances naïves du pape Innocent III et les vantardises complaisantes des croisés qui considéraient avoir comblé le schisme et uni l’Église ne furent jamais satisfaites. Leur barbarie laissait au contraire un souvenir qui ne passerait jamais. Les princes de la chrétienté d’Europe orientale recommanderaient peut-être plus tard la réunion avec Rome dans le souci sincère d’opposer un front commun aux Turcs. Cependant leurs peuples ne les suivraient pas. Ils ne pouvaient pas oublier la quatrième croisade. Peut-être était-il inévitable que l’Église de Rome et les grandes Églises orientales s’éloignent ; mais l’entreprise croisée avait aigri leurs relations et désormais, quels que soient les efforts de certains princes, le schisme resterait complet, irrémédiable, définitif, dans le cœur des chrétiens d’Orient [11]. »

Notes

[1] www.youtube.com/watch ?v=7TRVcnX8Vsw

[2] Robert de Clari, La Conquête de Constantinople, trad. Jean Dufournet, Champion Classiques, 2004, p. 171.

[3] Steven Runciman, Histoire des Croisades (1951), vol. 2 : 1188-1464, Tallandier, 2013, p. 110-111.

[4] Steven Runciman, Histoire des Croisades, op. cit., vol. 2, p. 105.

[5] John Meyendorff et Aristeides Papadakis, L’Orient chrétien et l’essor de la papauté, op. cit., p. 242-245 ; Jonathan Harris, Byzantium and the Crusades, 2nd ed, Bloomsbury, 2014, édition kindle, k. 118-132, 3588-3610 et 4130-32.

[6] Steven Runciman, Histoire des Croisades, op. cit., vol. 2, p. 115.

[7] Thierry Delcourt, Les Croisades. La plus grande aventure du Moyen Âge, Nouveau Monde Éditions, 2007, p. 60.

[8] Jonathan Harris, Byzantium and the Crusades, op. cit., k. 2091-2113.

[9] Raymond d’Aguilers, Histoire des Francs qui prirent Jérusalem. Chronique de la première croisade, trad. François Guizot, Les Perséides, 2004, p. 165.

[10] Steven Runciman, Histoire des Croisades, op. cit., vol. 1, p. 249-250.

[11] Steven Runciman, Histoire des Croisades op. cit., vol. 2, p. 116-117.

Source

À cette époque, la puissance impériale montante dans le monde méditerranéen et pontique (Mer Noire) est celui de la papauté récemment « réformée ». La guerre qu’elle mena au Levant présente de grandes similitudes avec celle qui se livre aujourd’hui au même endroit.

Décrypter les vrais enjeux de cette guerre de deux siècles suppose de lire à travers la propagande pontificale, pour prendre en compte les autres « points de vue ». Il ne s’agit pas d’opposer une légende noire des croisades à la légende dorée. Néanmoins, nous devons partir du constat que l’Occident entretient depuis toujours une vision exagérément positive des croisades. L’imaginaire français des croisades est peuplé de nobles et vaillants chevaliers prêts à mourir pour l’amour désintéressé du Christ. Encore aujourd’hui, il serait difficile de trouver en Occident une image des croisades qui n’évoque pas une noble et juste cause. Ce n’est pas innocemment que, le dimanche 16 septembre 2001, après s’être rendu à la messe, George W. Bush fit cette déclaration télévisée, diffusée dans le monde entier :

« Cette croisade, cette guerre contre le terrorisme, va prendre du temps [1]. »

Cette instrumentalisation de l’imaginaire des croisades par la propagande néoconservatrice serait déjà une raison suffisante pour se pencher de façon critique sur l’héritage des croisades. Mais il y a une autre raison plus impérieuse encore d’ouvrir un débat responsable sur les croisades, plutôt que s’arc-bouter sur la défense d’un roman national flatteur pour la fibre patriotique : c’est que l’Orient, chrétien comme musulman, entretient de son côté un imaginaire des croisades totalement inversé par rapport à celui de l’Occident. Pour les populations du Proche-Orient, la déclaration de George Bush sonnait comme l’annonce de deux siècles d’agression par des barbares sanguinaires, qui maquillent leurs noirs desseins de rapines en noble cause religieuse ou, ce qui revient au même, humanitaire.

Si nous refusons d’être complice du choc des civilisations, nous avons tout intérêt à remettre en question notre vision idéalisée des croisades, qui est directement héritée de la propagande de guerre produite par les clercs médiévaux latins. Nous y verrons alors plus clair sur le rôle de l’Occident aujourd’hui. Ce débat peut être aussi mis au service de la réconciliation nationale entre chrétiens et musulmans sur le sol français : si nous voulons vivre ensemble en bonne entente, nous avons intérêt à parler des croisades, autrement que sur le mode héroïco-folklorique. Enfin, comme nous allons le voir, il en va aussi de la relation entre le catholicisme et l’orthodoxie, et donc entre l’Europe et la Russie, car il existe entre ces deux mondes un lourd contentieux culturel lié aux croisades.

La quatrième croisade

De nombreux grands seigneurs, principalement français, répondent à l’appel du pape. Ils élisent comme chef de l’expédition le marquis Boniface de Montferrat. La stratégie sur laquelle ils s’entendent est d’attaquer d’abord Le Caire, capitale de Saladin, tenue depuis sa mort en 1193 par son frère Al-Adil, puis de remonter vers Jérusalem en prenant les villes côtières de la Syrie du Sud, car c’est seulement ainsi que pourra être sécurisé de façon durable le royaume franc de Jérusalem. C’est avec ce projet que les croisés se donnent rendez-vous à Venise, ayant négocié avec les Vénitiens leur transport par bateau et leur ravitaillement.

Or, les croisés n’iront jamais en Égypte, et pas davantage à Jérusalem. Au lieu de cela, en novembre 1202, ils attaquent et pillent d’abord la ville de Zara, qui est pourtant sous la tutelle du roi catholique de Hongrie. Ils y établissent leurs quartiers d’hiver, puis, au printemps, ils voguent vers Constantinople et se lancent à l’assaut de ses puissantes murailles. Ils prennent la ville en avril 1204 et s’y livrent, pendant trois jours, au plus grand pillage de tous les temps. « Depuis la création de ce monde, on ne vit ni ne conquit si grande richesse », témoigne le croisé Robert de Clari [2]. L’historien britannique Stephen Runciman résume ainsi ce que disent les chroniques de l’époque :

« Le sac de Constantinople est sans équivalent dans l’Histoire. Pendant neuf siècles, la grande ville avait été la capitale de la civilisation chrétienne. Elle était remplie d’œuvres d’art qui dataient de la Grèce antique et de chefs-d’œuvre de ses propres artisans raffinés. Les Vénitiens connaissaient du reste la valeur de ces choses. Partout où ils le purent, ils s’emparèrent des trésors et les emportèrent pour orner leurs places, leurs églises et leurs palais. Les Français et les Flamands, en revanche, étaient animés par une rage de destruction. Ils se ruaient en meute hurlante dans les rues et les maisons, s’emparant de tout ce qui brillait et détruisant ce qu’ils ne pouvaient emporter, ne s’arrêtant que pour tuer, violer ou ouvrir les caves pour se désaltérer. Les monastères pas plus que les églises ou les bibliothèques ne furent épargnés. À Sainte-Sophie elle-même, on vit des soldats ivres déchirer les draperies de soie et mettre en morceaux la grande iconostase d’argent tandis que les livres et les icônes saintes étaient piétinés. Pendant que certains buvaient joyeusement dans les calices de l’autel, une prostituée se jucha sur le trône patriarcal pour chanter une chanson française grivoise. On agressait les nonnes dans leurs couvents. Les palais comme les bouges étaient saccagés. Des femmes et des enfants blessés gisaient mourants dans les rues. Pendant trois jours les scènes atroces de pillage et de boucherie continuèrent jusqu’à ce que l’immense et belle ville soit dévastée. Les Sarrasins eux-mêmes eussent montré plus de compassion, s’écria l’historien [byzantin] Nicètas, et avec raison [3]. »

Après s’être partagés les meilleures résidences de la ville, les conquérants élisent un seigneur franc comme nouvel empereur, et imposent l’autorité religieuse de Rome. Les églises orthodoxes, dévastées, seront définitivement fermées en 1213. Quant à la grande mosquée qu’abritait cette ville où se côtoyaient toutes les religions, elle a été incendiée par les croisés (et l’incendie s’est propagé sur un tiers de la ville).

Le nouvel empire franco-latin ainsi fondé par les croisés sur les ruines fumantes de leur pillage ne survivra qu’un demi-siècle. Une élite byzantine retranchée à Nicée parvient à reconstituer un État et une armée, reprend progressivement le contrôle de certaines villes et, en 1261, sous le commandement de Michel Paléologue, reprend Constantinople et restaure l’Empire byzantin. Mais la ville n’est plus que le fantôme d’elle-même : la population grecque a été massacrée ou a déserté, les églises et les monastères ont été profanés, le commerce est au point mort, et la ville est en ruine, car les empereurs latins n’avaient pas les moyens de la restaurer ou de l’entretenir. La ville ne compte plus que 35 000 habitants, contre 500 000 habitants en 1203 (un million en comptant les faubourgs).

Tous les spécialistes s’accordent pour dire que la quatrième croisade a infligé à la civilisation chrétienne d’Orient une blessure mortelle, et a épuisé ses capacités de résistance face à l’expansion musulmane. Irrémédiablement affaibli, l’Empire s’écroulera définitivement deux siècles plus tard, lors de la prise de Constantinople par les Ottomans. Avant de périr, il appellera une dernière fois l’Occident à l’aide. Mais en échange de son aide, l’Occident exige la soumission religieuse à Rome. Le couteau sous la gorge, l’empereur Jean VIII se rend en personne au concile de Ferrare-Florence en 1439, accompagné du patriarche de Moscou. Mais le souvenir de la quatrième croisade est encore tellement vivace qu’une grande partie du clergé, mais aussi les moines et la population dans son ensemble, s’opposent farouchement aux accords passés. Ceux qui ne peuvent fuir Constantinople préfèrent encore le joug ottoman à l’humiliation latine.

Une théorie académique du complot

Comment expliquer qu’une expédition militaire ayant pour but affiché de reprendre Jérusalem aux musulmans et de venir en aide aux chrétiens ait été « détournée » en massacre et pillage de la capitale chrétienne d’Orient ? Trois théories s’affrontent : la première, dite « théorie des accidents » ou « des circonstances fortuites », invoque une suite malheureuse d’imprévus qui auraient entraîné les croisés malgré eux. La seconde théorie voit un « choc de civilisations » résultant inévitablement d’une hostilité croissante entre l’Orient et l’Occident chrétien. La troisième, qualifiée de « théorie du complot », insiste sur le caractère prémédité de la conquête de Constantinople, en désignant particulièrement les Vénitiens comme instigateurs de l’opération.

La première théorie n’en est pas une ; un historien digne de ce nom s’efforce de déterminer les responsabilités humaines. Appliquée à l’histoire contemporaine, la « théorie des accidents » reviendrait par exemple à affirmer que les États-Unis ont détruit l’Irak accidentellement, en voulant le libérer. C’est bien ce que prétendent certains, mais c’est une imposture. La seconde théorie, celle du « choc de civilisations », a aussi son pendant actuel, et ne vaut pas mieux que la première, car elle nie l’évidence qu’une hostilité entre deux mondes distants de milliers de kilomètres est forcément le produit d’une propagande. En fait, elle reprend sans recul critique la narration des croisés et de leurs sponsors, en rejetant généralement la faute sur les Byzantins eux-mêmes. Même si elles contiennent forcément une part de vérité, ces deux théories procèdent essentiellement d’un déni de responsabilité de la part de l’Occident.

Comme on peut s’en douter, les historiens de culture orthodoxe penchent depuis toujours pour « la théorie du complot ». Dans sa version classique, cette théorie met l’accent sur la responsabilité des Vénitiens.

Pour comprendre le rôle tenu par Venise dans cette aventure, il faut remonter un peu dans le temps. Après s’être développée sous la domination et la protection de Constantinople, Venise s’en était émancipée progressivement, pour s’imposer, au XIe siècle, comme la plus grande puissance économique de la Méditerranée, et le principal intermédiaire commercial entre l’Orient et l’Occident. Elle resta néanmoins l’allié de l’empereur, lui fournissant sa principale force de combat naval, en échange de privilèges commerciaux et fiscaux considérables. Le pouvoir économique des Vénitiens finit par exaspérer l’empereur Manuel Comnène qui, en 1171, leur retire tous leurs privilèges, confisque tous leurs biens et les expulse de l’Empire.

En 1201, les chefs francs de la croisade négocient avec les Vénitiens la logistique de leur expédition. Le contrat prévoit le transport et le ravitaillement pendant un an de 4.500 chevaliers et leurs chevaux, 9.000 écuyers et 20.000 fantassins sur 50 galères, pour le prix de 85.000 marcs d’argent de Cologne (25 tonnes) et contre la moitié des conquêtes et du butin de guerre. Les chantiers navals vénitiens se mettent immédiatement au travail, pour un embarquement en direction du Caire prévu le 28 juin 1202.

Mais les croisés ont vu trop grand : leur nombre se révèle inférieur aux termes du contrat, et ils n’arrivent pas à réunir les 85.000 marcs dus. Venise refuse par conséquent de fournir les navires. Cantonnés sur une petite île et harassés par leurs créanciers, les croisés acceptent un arrangement : le règlement de leur dette serait repoussé s’ils acceptent de prendre, pour le compte des Vénitiens, la ville de Zara. Certains chevaliers protestèrent et retournèrent chez eux, car Zara était sous la suzeraineté du roi catholique de Hongrie. Mais les chefs de la croisade acceptèrent ce marché, et la ville fut prise d’assaut et pillée en novembre 1202.

Il était maintenant trop tard pour s’aventurer en Orient, et les croisés prirent leurs quartiers d’hiver à Zara. Or le contrat passé avec les Vénitiens ne prévoyait leur ravitaillement que pendant un an, c’est-à-dire jusqu’à l’été 1203. Les croisés durent alors se plier à un nouvel arrangement : avant de chasser les musulmans de Jérusalem, ils devraient faire voile vers Constantinople pour détrôner l’empereur Alexis III, hostile aux Vénitiens, et mettre sur le trône un prétendant pro-occidental, beau-frère de Philippe de Souabe. Pour achever de convaincre les croisés de sa noble cause, le prétendant en question, Alexis Ange, promet, une fois sur le trône, de payer aux croisés 200.000 marcs d’argents, soit plus du double de ce qu’ils devaient aux Vénitiens ; il financera également la conquête de l’Égypte et ajoutera un contingent de 10.000 soldats byzantins ; il paiera l’entretien de cinq cents chevaliers destinés à rester en Terre Sainte et assurera la soumission de l’Église orthodoxe à Rome [4]. Pris à la gorge par les Vénitiens qui leur réclament paiement, et alléchés par la perspective d’un important butin et de territoires plus riches que ceux de Syrie et Palestine, Boniface de Montferrat et la majeure partie des seigneurs voguent vers Constantinople et, sous la menace de leur formidable armée, font fuir l’empereur et imposent leur pantin, sous le nom d’Alexis IV.

Mais celui-ci s’avère bien incapable de tenir ses promesses. Sa tentative de forcer le clergé de la cité à admettre la suprématie romaine et l’impôt exorbitant qu’il exige de ses sujets pour tenter de réunir la somme promise suscitent la colère, tout comme l’arrogance des Francs et Vénitiens, qui se comportent en conquérants dans la ville. L’atmosphère se tend tout au long de l’hiver 1203 et des émeutes éclatent. C’est alors qu’un gendre de l’empereur en fuite Alexis III, Alexis Murzuphle, prend la tête des anti-Latins, élimine Alexis IV et son père, et monte sur le trône sous le nom d’Alexis V, puis dénonce les accords avec les croisés. L’affrontement est inévitable.

En mars 1204, tout en assiégeant la ville, les croisés signent un nouveau traité avec les Vénitiens pour se partager par avance l’Empire byzantin. Les croisés devront concéder à Venise trois huitièmes des terres byzantines conquises ou restant à conquérir, et trois cinquièmes de la ville, ainsi que de nombreux ports syriens et de nouveaux privilèges commerciaux. Après la prise et le sac de Constantinople, un conseil élit comme empereur le Franc Baudouin de Flandre, et comme patriarche le Vénitien Thomas Morosini.

L’entrée des croisés à Constantinople

L’entrée des croisés à ConstantinopleEugène Delacroix, 1840

Les leçons de l’histoire

La thèse du « complot vénitien » est aujourd’hui largement admise. Ce sont bien les Vénitiens qui, en finançant par avance la logistique de la croisade, ont fait des croisés leurs mercenaires, et ont imposé leur propre projet géopolitique. Et ce projet était, tout simplement, de s’emparer de Constantinople. Le doge lui-même était réputé pour entretenir une violente rancune contre les Byzantins. Les marchands vénitiens avaient d’ailleurs un double intérêt à détourner la croisade du Caire vers Constantinople. Non seulement ils allaient se tailler la part du lion dans les territoires byzantins et reprendre leurs comptoirs en Syrie du Nord, mais en plus, ils préserveraient leurs intérêts en Égypte fatimide, leur plus important partenaire commercial depuis l’époque des Fatimides. En 1208, ils signeront un important traité commercial avec le sultan du Caire, frère de Saladin. La quatrième croisade fut à tous égards un grand succès pour la république marchande de Venise, qui se constitua un véritable empire colonial. Celui-ci ne déclinera qu’avec la prise de Constantinople par les Ottomans, lorsque ceux-ci expulseront à nouveau les Vénitiens de la ville.

Néanmoins, il serait trop facile de ne désigner comme coupables que les seuls Vénitiens. Après tout, ce sont principalement des Francs qui ont détruit Constantinople. Mais la responsabilité de Rome est également lourde. Il est possible que, comme le disent les chroniques, le pape Innocent III ait été mis devant le fait accompli du sac de Zara puis de celui de Constantinople. Quand la nouvelle du premier lui est parvenue, il excommunia toute l’expédition, dit-on. Mais il pardonna rapidement aux croisés, ne maintenant l’excommunication que sur les Vénitiens, qui n’en furent guère troublés. Quand il eut vent du second projet de détournement vers Constantinople, il publia une bulle interdisant que des chrétiens fussent attaqués à moins qu’ils ne s’opposent activement à la guerre sainte. Mais par une lettre de 1203 aux chefs de la croisade, il autorisait à mots couverts le pillage des cités grecques en cas de défaut de ravitaillement de la part des Byzantins. Ses légats embarqués avec les croisés ne firent rien pour décourager l’assaut contre Constantinople, suggérant qu’il était moralement justifiable puisque la capitale byzantine était peuplée de rebelles schismatiques. En novembre 1204, Innocent III écrivit au nouvel empereur franc de Constantinople ; loin de l’excommunier, il lui transmit sa bénédiction en se réjouissant du « juste jugement de Dieu » contre les Byzantins ; Dieu, dit-il, avait ainsi retourné la fille à la mère, et le membre à la tête. Le pape émit même un décret déliant tous les croisés de leur vœu de se rendre en Terre sainte : Constantinople tenait lieu de nouvelle Jérusalem, et la défendre contre les tentatives des Byzantins pour la reprendre valait exactement la même indulgence plénière (rémission de tous les péchés) que la défense de Jérusalem contre les Sarrasins [5]. Toute la chrétienté latine fut invitée à se réjouir de la victoire de Rome, « et l’enthousiasme grandit quand les précieuses reliques commencèrent d’arriver pour les églises de France et de Belgique. On chanta des hymnes pour célébrer la chute de la grande ville impie, Constantinopolitana Civitas diu profana, dont les trésors étaient à présent éparpillés [6] ».

Lorsque les Byzantins reprirent Constantinople en 1261, le pape Urbain IV ordonna aussitôt qu’une nouvelle croisade soit prêchée à travers toute l’Europe, cette fois dirigée explicitement contre les Byzantins. Son appel suscita peu de vocations, à part celle des Vénitiens qui, dépouillés de leurs privilèges au profit des Génois, offrirent le transport gratuit pour tous les croisés. Mais en 1281, le pape Martin IV soutint le projet de Charles d’Anjou (frère de saint Louis, qui a déjà reçu du pape le royaume de Sicile, dont il a chassé les Normands) de reprendre Constantinople pour fonder un nouvel empire catholique.

La première croisade

Concernant la première croisade (prêchée en 1095), par exemple, faut-il admettre la thèse consensuelle selon laquelle elle ne visait qu’à défendre la chrétienté orientale, ou bien considérer cette thèse comme une copie servile de la propagande pontificale de l’époque ? Comment expliquer qu’à la suite de cette croisade le pouvoir pontifical et ses mercenaires francs et normands se soient taillé des colonies aux dépends de l’autorité du basileus, colonies dans lesquelles le clergé orthodoxe fut interdit d’exercer ? Faut-il encore admettre ici la théorie des « circonstances fortuites », que défend par exemple Thierry Delcourt dans un ouvrage destiné au grand public ?

« La première croisade n’avait pas pour but initial la constitution d’États organisés en Terre sainte, à des milliers de kilomètres et des mois de voyage des royaumes chrétiens d’Occident. Il ne s’agissait à l’origine que de délivrer les Lieux saints. Ce n’est qu’au cours de l’expédition, au fur et à mesure des victoires franques et lorsque les liens avec l’empereur byzantin se sont distendus, que s’est posée la question du devenir des territoires conquis [7]. »

Cette thèse ne résiste pas à un examen même superficiel. Pour ne prendre qu’un exemple : l’un des principaux chefs croisés, Bohémond de Tarente, était le fils du Normand Robert Guiscard qui, avec la bénédiction du pape, avait déjà envahi les Balkans et tenté de s’emparer de Constantinople en 1081, après avoir, en 1059, conquis l’Italie du Sud pour la soustraire à la domination byzantine et y dépouiller les monastères et églises orthodoxes au profit des établissements latins. Trahissant son serment au basileus, Bohémond refusa de lui rendre Antioche après l’avoir conquis sur les Turcs. Lors d’une tournée diplomatique en Europe en 1105-1107, il tenta de lever des fonds et des troupes pour une nouvelle expédition dirigée expressément contre Constantinople, et distribua des copies de la Gesta Francorum, récit de la croisade écrit tout à sa gloire, qui présente « l’abominable empereur » Alexis comme un traître dont chaque action a eu pour seule motivation la destruction de l’armée des croisés [8]. Ce récit fondateur de l’historiographie de la première croisade, qui a contribué plus que tout autre à l’image négative des Byzantins, efféminés et fourbes, et à l’image héroïque des Francs, est un bon exemple de pure propagande médiévale.

Les croisades furent une tentative d’instaurer un nouvel ordre mondial au Levant (Proche-Orient) au profit de Rome et des États d’Occident, par l’instrumentalisation de la religion. Toute autre interprétation est mensongère. Si cette évidence est si peu admise en Occident, c’est parce que les historiens occidentaux des croisades, dans leur majorité, manquent singulièrement d’esprit critique à l’égard de leurs sources (les chroniques médiévales) et ne comprennent pas leur véritable fonction. C’est aussi parce que la quasi-totalité des sources byzantines sur les croisades a été détruite.

Dans leur ensemble, les croisades n’ont pas seulement porté un coup mortel à l’empire chrétien d’Orient qu’elles prétendaient sauver. Elles ont aussi ruiné les bonnes relations de la chrétienté avec le califat chiite d’Égypte et causé la fin de cet allié historique, absorbé par Saladin sous la bannière sunnite. Elles ont donc aussi indirectement renforcé le pouvoir sunnite qu’elles étaient censées combattre. En fin de compte, les croisades n’ont jamais menacé sérieusement la domination musulmane sur le Proche et le Moyen-Orient, mais plutôt catalysé son unification. Et elles ont creusé un fossé d’incompréhension et d’hostilité entre les civilisations chrétienne et islamique, nuisant ainsi doublement aux chrétiens d’Orient de toutes confessions (orthodoxes, coptes, nestoriens, arméniens, jacobites, etc.), qui avaient joui jusque-là d’une grande liberté de culte sous les diverses dominations musulmanes. Rappelons, dans les mots de deux chroniqueurs contemporains, le souvenir que nos glorieux croisés laissèrent de leur prise de Jérusalem en 1099.

Guillaume de Tyr :

« Godefroi de Bouillon, les chevaliers et les sergents qui étaient avec lui descendirent des murailles dans la ville tout armés. Ensemble ils s’en allaient par les rues, les épées et les glaives à la main. Tous les ennemis qu’ils rencontraient devaient mourir ; ils n’épargnaient ni femmes ni enfants ; il était inutile de prier ou de crier merci. Il y avait tant de tués dans les rues et de si grands monceaux de têtes coupées qu’on ne pouvait passer, sinon par-dessus les corps ou les têtes. […] Tout était jonché de morts, si bien qu’on aurait pu en prendre pitié si cela n’avait pas été les ennemis de Notre-Seigneur. »

Raymond d’Aguilers :

« Dans le temple et dans le portique de Salomon, on marchait à cheval dans le sang jusqu’aux genoux du cavalier et jusqu’à la bride du cheval. Juste et admirable jugement de Dieu, qui voulut que ce lieu même reçût le sang de ceux dont les blasphèmes contre lui l’avaient si longtemps souillé [9]. »

Steven Runciman, historien britannique dont l’Histoire des Croisades (1951) fait autorité par sa vision équilibrée du conflit, émet ce jugement :

« Le massacre de Jérusalem impressionna profondément le monde connu. […] Parmi les musulmans, qui s’étaient d’abord montrés prêts à accepter la domination franque comme un facteur nouveau, dû aux vicissitudes politiques du temps, il fut désormais clair que les Francs devaient être chassés. Ce fut cette preuve sanglante du fanatisme chrétien qui réveilla le fanatisme de l’islam. Lorsque plus tard, des Latins plus sages cherchèrent à trouver, au Proche-Orient, une base de collaboration pour que chrétiens et musulmans puissent travailler ensemble, la mémoire du massacre se dressa toujours sur leur chemin [10]. »

Je termine en citant la fameuse conclusion de Runciman sur les conséquences de la quatrième croisade :

« Il n’y eut jamais de plus grand crime contre l’humanité que la quatrième croisade. Non seulement, elle causa la destruction ou la dispersion de tous les trésors du passé chéris par Byzance, et la blessure mortelle d’une civilisation qui restait superbe et vivante ; mais ce fut aussi un acte d’une folie politique gigantesque. […]

Du point de vue de l’histoire universelle, les effets de cette conquête furent entièrement désastreux. Depuis le début de son empire, Byzance avait été la gardienne de l’Europe contre l’Orient infidèle et le Nord barbare. Elle s’y était opposée avec ses armées, sa civilisation les avait domptées. Si elle avait traversé plusieurs heures graves où l’on avait pu craindre sa dernière heure venue, elle avait survécu. Au terme du XIIe siècle, elle vivait une longue crise, les dégâts causés à ses ressources humaines et son économie par les conquêtes turques d’Anatolie un siècle plus tôt commençaient à prendre tout leur poids, augmentés par la rivalité énergique des cités marchandes italiennes. Cependant, elle aurait fort bien pu montrer à nouveau son ressort, recouvrer les Balkans et l’essentiel de l’Anatolie et sa culture aurait continué de se propager sans interruption dans tous les pays alentour. Les Turcs seldjoukides auraient même pu tomber sous son influence, être absorbés pour rajeunir l’Empire. L’histoire de l’empire de Nicée [1205-1261] prouve que les Byzantins n’avaient pas perdu leur vigueur. Or, une fois Constantinople perdue, l’unité du monde byzantin était brisée et ne pourrait jamais se retrouver, même quand la capitale fut reprise. Ce fut l’une des réussites des Nicéens de tenir les Seldjoukides en respect. Cependant lorsque apparut une nouvelle tribu turque, plus vigoureuse, sous la conduite de la maison brillante d’Osman, le monde chrétien oriental était trop profondément divisé pour montrer une résistance efficace. Sa direction passait à d’autres, s’éloignait du lieu de naissance de la culture européenne vers le lointain Nord-Est, jusqu’aux vastes plaines de Russie. La seconde Rome faisait place à la troisième Rome de la Moscovie.

Pendant ce temps, la haine avait été semée entre les chrétientés orientale et occidentale. Les espérances naïves du pape Innocent III et les vantardises complaisantes des croisés qui considéraient avoir comblé le schisme et uni l’Église ne furent jamais satisfaites. Leur barbarie laissait au contraire un souvenir qui ne passerait jamais. Les princes de la chrétienté d’Europe orientale recommanderaient peut-être plus tard la réunion avec Rome dans le souci sincère d’opposer un front commun aux Turcs. Cependant leurs peuples ne les suivraient pas. Ils ne pouvaient pas oublier la quatrième croisade. Peut-être était-il inévitable que l’Église de Rome et les grandes Églises orientales s’éloignent ; mais l’entreprise croisée avait aigri leurs relations et désormais, quels que soient les efforts de certains princes, le schisme resterait complet, irrémédiable, définitif, dans le cœur des chrétiens d’Orient [11]. »

Notes

[1] www.youtube.com/watch ?v=7TRVcnX8Vsw

[2] Robert de Clari, La Conquête de Constantinople, trad. Jean Dufournet, Champion Classiques, 2004, p. 171.

[3] Steven Runciman, Histoire des Croisades (1951), vol. 2 : 1188-1464, Tallandier, 2013, p. 110-111.

[4] Steven Runciman, Histoire des Croisades, op. cit., vol. 2, p. 105.

[5] John Meyendorff et Aristeides Papadakis, L’Orient chrétien et l’essor de la papauté, op. cit., p. 242-245 ; Jonathan Harris, Byzantium and the Crusades, 2nd ed, Bloomsbury, 2014, édition kindle, k. 118-132, 3588-3610 et 4130-32.

[6] Steven Runciman, Histoire des Croisades, op. cit., vol. 2, p. 115.

[7] Thierry Delcourt, Les Croisades. La plus grande aventure du Moyen Âge, Nouveau Monde Éditions, 2007, p. 60.

[8] Jonathan Harris, Byzantium and the Crusades, op. cit., k. 2091-2113.

[9] Raymond d’Aguilers, Histoire des Francs qui prirent Jérusalem. Chronique de la première croisade, trad. François Guizot, Les Perséides, 2004, p. 165.

[10] Steven Runciman, Histoire des Croisades, op. cit., vol. 1, p. 249-250.

[11] Steven Runciman, Histoire des Croisades op. cit., vol. 2, p. 116-117.

Source

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.